Les danses sportives

Qu’est-ce que la danse sportive ?

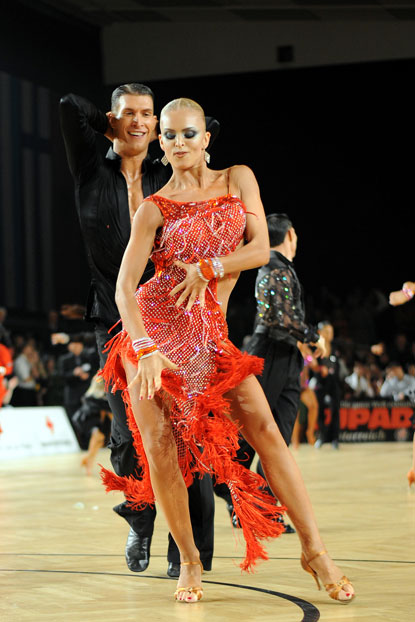

La danse sportive, appelée « DanceSport » au niveau international, désigne un ensemble de danses de couple pratiquées en compétition, et qui demandent une grande maîtrise physique et technique. On compte dix danses sportives officielles réparties en deux styles. Les danses Standard comprennent la valse lente, le tango, la valse viennoise, le foxtrot lent et le quickstep, tandis que les danses Latines incluent la samba, le cha-cha-cha, la rumba, le paso doble et le jive. Toutes sont des danses de salon, mais lorsqu’elles sont pratiquées dans une optique de compétition plutôt que de loisir, elles deviennent strictement codifiées et sont alors désignées sous le terme de « danses sportives ». Les portés et acrobaties y sont formellement interdits.

Les danses sportives officielles

Autres disciplines reconnues comme « danses sportives »

Les origines et l’évolution des danses sportives

Les premiers championnats de danses sportives apparaissent au début du XXème siècle, à une époque où les danses de salon sortent des bals mondains pour devenir un véritable art codifié. C’est principalement à Londres et à Paris que se développent ces compétitions, dans un contexte d’engouement pour les nouvelles danses venues des États-Unis, comme le foxtrot, le quickstep ou le tango, mais aussi pour la valse, déjà solidement implantée en Europe. Au départ, ces concours ont un caractère mondain plus que sportif : on y juge avant tout l’élégance, la tenue, la musicalité et le style des danseurs, plutôt que la performance technique.

Le tout premier championnat du monde de danse de salon reconnu historiquement se tient au Palais du Vélo-Drome d’Hiver à Paris en 1909. On ne parlait pas encore de « danses sportives », mais ce fut la première tentative d’évaluer des couples selon des critères d’exécution et de style.

Après la Première Guerre mondiale, la compétition reprend vie à Londres, qui devient rapidement le centre international de la danse. En 1922, un championnat du monde de danse moderne, le « World’s Dancing Championship« , est organisé au Queen’s Hall de Londres. Ce concours est souvent considéré comme le véritable point de départ des championnats de danse de salon modernes. Les danses jugées étaient la valse lente, la valse viennoise, le tango, le foxtrot et le quickstep, déjà assez proches des danses standards actuelles. Le jury était composé de professeurs de danse britanniques, dont Josephine Bradley et Victor Silvester, qui allaient devenir des figures majeures de la codification de la danse sportive.

Un tournant majeur survient en 1924, lorsque cinq professeurs anglais de renom furent invités à participer à un groupe de travail au sein de l’Imperial Society of Teachers of Dancing (ISTD) pour codifier la danse de salon et établir un programme d’examen. Il était nécessaire de fixer des règles communes pour harmoniser la pratique. Le premier comité technique standardisa ainsi les bases, caractéristiques et pas de quatre danses homologuées à l’époque : la valse anglaise, le slow fox, le tango et le quickstep. La Valse viennoise, bien que déjà existante, n’était pas encore incluse car elle était jugée trop rapide et passée de mode à cette époque en Angleterre. Elle sera officiellement codifiée et admise dans le groupe des danses standard par l’ISTD et la British Dance Council (BDC) en 1934.

En 1935, la création de la Fédération internationale de Danse pour amateurs, en anglais International Amateur Dancing Federation (IADF), marque une étape décisive dans l’histoire de la danse sportive. Jusqu’à cette date, les compétitions existaient déjà depuis une vingtaine d’années, notamment à Londres et à Paris, mais elles restaient isolées et gouvernées par des règles propres à chaque pays ou même à chaque école. L’IADF naît donc d’un besoin d’uniformisation et de reconnaissance officielle, à une époque où la danse de salon devient un véritable phénomène social en Europe. L’objectif était de fixer des règlements identiques, des critères de jugement objectifs et des standards techniques internationaux. En d’autres termes, il s’agissait de faire passer la danse du simple loisir mondain à une discipline régie comme un sport, avec des championnats officiels et un encadrement précis. Plus tard en 1950, l’IADF changera de nom pour devenir l’International Council of Amateur Dancers (ICAD) et étendra son influence à l’échelle mondiale en intégrant des pays d’Amérique, d’Asie et d’Océanie.

Après la seconde guerre mondiale, à partir de 1946, des danses latines commencent à être présentées en démonstration des compétitions de danses standards. Celles-ci devenant de plus en plus populaires et pratiquées, l’ISTD crée une section spécifique : le Latin American Faculty pour codifier ces danses. Cinq danses latines deviendront officiellement des danses sportives de compétition en 1951.

En 1973, la Fédération Française de Danse (FFD) est fondée, d’abord sous le nom de Fédération Française de Danse de Salon. Elle est reconnue par le Ministère des Sports et devient l’unique organisme officiel chargé de la régulation, de la formation et de l’organisation des compétitions en France. Quelques années plus tard, cette fédération est affiliée à la l’ICAD, ce qui permet à la France d’envoyer des couples sur les circuits internationaux et aux championnats du monde.

Pendant des décennies, les responsables de la danse de compétition ont cherché à faire reconnaître leur discipline comme un véritable sport, au même titre que la gymnastique ou le patinage artistique. Cette ambition naît dans les années 1980, à une époque où la danse connaît une évolution spectaculaire : le niveau technique augmente, la préparation physique devient plus rigoureuse et les compétitions internationales se structurent autour d’un règlement strict.

Lorsque l’International Council of Amateur Dancers (ICAD) se transforme en International DanceSport Federation (IDSF) en 1990, ce changement de nom traduit cette volonté d’inscrire la danse dans le mouvement sportif mondial. Le mot « DanceSport » est alors choisi pour exprimer cette double identité : une pratique artistique, mais aussi un sport codifié. Dès lors, la fédération entame des démarches officielles auprès du Comité International Olympique (CIO) pour obtenir une reconnaissance. Après plusieurs années d’observation et de négociations, le CIO reconnaît officiellement l’IDSF en 1997 comme la fédération internationale représentant la danse sportive. Cette reconnaissance ne signifie pas que la danse entre tout de suite au programme des Jeux Olympiques, mais elle lui confère un statut officiel comparable à celui des autres sports.

A partir de là, l’IDSF change de nom pour devenir la World DanceSport Federation (WDSF) et poursuit ses efforts pour inscrire la danse dans le mouvement olympique. Si la danse de couple traditionnelle (standard et latine) n’a pas encore été intégrée aux Jeux, cette reconnaissance a ouvert la voie à une évolution remarquable : le breaking, une forme de danse issue du hip-hop, a été accepté comme discipline olympique sous l’égide de la WDSF. Il a figuré pour la première fois aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires en 2018, puis au programme officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les danses sportives, des disciplines exigeantes !

La danse sportive est une discipline complète qui sollicite à la fois le corps et l’esprit. Derrière la beauté des mouvements, la précision des pas et l’harmonie des couples, se cache un véritable travail d’athlète. Pour atteindre un haut niveau de performance, les danseurs doivent développer des capacités physiques exceptionnelles mais aussi une préparation mentale solide.

Les conditions physiques

L’endurance est l’une des premières capacités sollicitées. Les compétitions peuvent durer de longues minutes, avec plusieurs danses enchaînées sans réelle pause. Les danseurs doivent donc posséder une excellente capacité à tenir dans la durée, mais aussi une bonne résistance à l’effort pour gérer les moments d’intensité maximale, comme lors des accélérations, des sauts ou des figures dynamiques.

La force musculaire joue également un rôle essentiel. Les jambes assurent la propulsion et la stabilité, le tronc maintient la posture et l’équilibre, tandis que les bras et le haut du corps soutiennent l’expression et la connexion avec le partenaire. Il ne s’agit pas seulement d’avoir des muscles puissants, mais aussi une endurance musculaire suffisante pour garder la maîtrise du mouvement du début à la fin de la danse, sans perte de précision ni de tenue.

La souplesse est un autre pilier fondamental. Elle permet aux danseurs d’exécuter des mouvements amples, harmonieux et expressifs. Une bonne flexibilité articulaire facilite aussi la prévention des blessures et donne à la danse ce caractère fluide et élégant qui la distingue. Les figures techniques, notamment dans les danses latines, exigent souvent des amplitudes spectaculaires qui ne peuvent être obtenues qu’au prix d’un travail régulier d’étirement.

La coordination physique fait la différence entre un danseur correct et un grand danseur. Elle regroupe l’équilibre, l’agilité, la synchronisation et la précision. Les danseurs doivent exécuter des séquences complexes, parfaitement en rythme avec la musique, tout en restant synchronisés avec leur partenaire. Chaque geste, chaque déplacement du regard ou du buste est calculé, mais doit paraître spontané.

La gestion du souffle est, elle aussi, capitale. Un couple de danseurs peut enchaîner plusieurs chorégraphies sans jamais laisser transparaître la fatigue. Cela demande un contrôle respiratoire exceptionnel : il faut apprendre à respirer efficacement, à répartir l’effort, et à garder le visage détendu même dans les moments d’intense dépense énergétique.

Enfin, la composition corporelle influence directement la performance. Les danseurs sportifs recherchent un équilibre optimal entre masse musculaire et masse grasse. Trop de poids nuit à la vitesse et à la légèreté, mais un manque de force compromet la stabilité et la puissance. Cet équilibre subtil, propre à chaque individu, est entretenu par un entraînement précis, une alimentation adaptée et une hygiène de vie rigoureuse.

Les aspects psychologiques

La préparation mentale joue un rôle fondamental dans la réussite des danseurs sportifs, même si elle est parfois moins visible que l’entraînement physique. Pourtant, sans un mental solide, il est difficile de performer au meilleur niveau. La danse sportive ne se limite pas à la technique ou à la forme physique : elle demande aussi confiance, concentration et maîtrise de soi.

Avant une compétition, les danseurs préparent leur esprit autant que leur corps. L’un des outils les plus puissants est la visualisation. Elle consiste à se repasser mentalement la chorégraphie, les déplacements et les sensations physiques, comme si l’on dansait réellement. Cette pratique aide à renforcer la mémoire des mouvements et à gagner en assurance. Beaucoup de danseurs ferment les yeux avant d’entrer sur la piste pour « voir » leur danse dans leur tête, imaginer chaque pas, chaque respiration. C’est une façon de se mettre dans le bon état d’esprit et d’aborder la performance avec calme et détermination.

La gestion du stress est un autre élément clé. En compétition, la pression est forte : la musique commence, le public regarde, les juges observent chaque détail. Même les meilleurs peuvent ressentir le trac. Apprendre à transformer cette tension en énergie positive est une compétence que les danseurs développent avec l’expérience. Certains utilisent des techniques de respiration, d’autres écoutent de la musique ou répètent des gestes rituels pour se recentrer. Le but est de rester concentré sur le plaisir de danser, plutôt que sur la peur de se tromper.

La concentration pendant la performance est également essentielle. Sur la piste, il faut penser à la technique, à la musique, au rythme, à la posture, tout en restant connecté à son partenaire. Cela demande une grande maîtrise de l’attention : ne pas se laisser distraire par le public ou les autres couples, rester pleinement présent dans chaque instant. Une seconde d’inattention peut briser la fluidité du mouvement ou rompre la synchronisation.

Enfin, la danse sportive est aussi une question de connexion émotionnelle. Les danseurs ne se contentent pas d’exécuter des pas : ils racontent une histoire, expriment des émotions, font passer leur personnalité à travers leurs gestes. Cette dimension émotionnelle renforce l’impact de la performance. C’est elle qui touche le public et qui distingue un bon danseur d’un danseur inoubliable.

Le système de classement en danses sportives

En France, la Fédération Française de Danse (FFDanse) classe aujourd’hui les danseurs de danses sportives selon quatre niveaux de pratique :

• débutant

• intermédiaire

• avancé

• international

Chaque niveau correspond à une maîtrise technique et artistique croissante. Les danseurs commencent généralement au niveau débutant, où ils découvrent la compétition et les bases du jugement, puis progressent vers le niveau intermédiaire, où la technique, le rythme et la connexion de couple deviennent plus exigeants. Le niveau avancé regroupe les compétiteurs confirmés capables de rivaliser au niveau national, tandis que le niveau international correspond à l’élite française, autorisée à représenter la France dans les compétitions officielles de la WDSF (World DanceSport Federation).

Le passage d’un niveau à l’autre se fait en participant à des compétitions organisées par la FFDanse. Les danseurs y accumulent des points et résultats selon leurs performances, ce qui leur permet de progresser. Ce système s’applique à chaque style de danses (latine et standard), un danseur pouvant ainsi être « avancé en latines » mais seulement « intermédiaire en standards ».

La Fédération Française de Danse (FFDanse) organise les compétitions de danses sportives également selon un système précis de catégories d’âge, afin de garantir l’équité entre les danseurs et d’adapter les exigences physiques et techniques. Ce système comprend onze catégories d’âge, réparties en grands groupes :

• Juvénile (I et II) moins de 11 ans

• Junior (I et II) de 12 à 15 ans

• Youth de 16 à 18 ans

• Adulte de 19 à 34 ans

• Senior (I, II, III, IV et V) plus de 35 ans

Les danseurs affiliés à la FFDanse sont évalués selon un système de jugement par critères qualitatifs, encadré par un jury officiel.

Chaque compétition rassemble de 3 à 8 juges, formés spécifiquement à l’évaluation des danses latines et standards. Les juges notent les couples sur une échelle de 1 à 20, en se basant sur cinq grandes familles de critères :

• Le critère musical évalue la capacité du couple à danser en rythme, à exprimer les accents et les nuances de la musique, et à caractériser chaque danse par son style propre.

• Le critère technique mesure la précision du travail des pieds, la posture, la tenue du cadre, et la qualité des actions spécifiques à chaque danse.

• Le critère chorégraphique porte sur l’utilisation de l’espace, la créativité, et la construction harmonieuse de la danse.

• Le critère d’interprétation juge la cohérence entre la musique, le thème et l’expression du couple, tout en valorisant l’émotion et la présence scénique.

• Enfin, la synchronisation évalue la coordination entre les partenaires, la précision des mouvements communs et l’unité du couple.

Sur le parcours international, la WDSF n’utilise pas exactement le même système de jugement que la FFDanse, même si les deux partagent la même philosophie. Une compétition peut comprendre jusqu’à 11 juges, où chacun se concentre uniquement sur un critère précis en lui attribuant une note de 0 à 10. Les juges évaluent chaque couple sur plusieurs critères spécifiques, regroupés en trois grandes catégories :

• Qualité du mouvement : Elle inclut la technique, la posture, l’équilibre, la puissance et la précision des actions.

• Mouvement du couple : Elle évalue la connexion entre les partenaires, la fluidité, la coordination et l’unité du couple dans la danse.

• Présentation : Elle concerne la musicalité, l’expression, la chorégraphie, la présence scénique et l’interprétation artistique.

Les compétitions internationales de danses sportives

Dans le monde des danses sportives, il existe deux grands types de compétitions internationales : les officielles, reconnues par la WDSF, et les non-officielles organisées par le World Dance Council (WDC) ou des organisateurs privés. Les compétitions officielles sont placées sous l’autorité directe de la WDSF, la seule fédération reconnue par le Comité International Olympique (CIO) et suivent des règles uniformes, un système de jugement standardisé et une organisation rigoureusement contrôlée. Elles comprennent :

• Compétitions internationales ouvertes (Open) : ce sont les premiers niveaux internationaux. Elles sont souvent appelées WDSF Open (comme WDSF Open Latin ou WDSF Open Standard).

• WDSF International Open : niveau supérieur, avec un niveau technique plus élevé et un système de points permettant de figurer au classement mondial.

• WDSF World Open : réservé aux couples de haut niveau. Ces compétitions comptent parmi les plus importantes du circuit.

• Championnats continentaux (Europe, Asie, Amériques) : les meilleurs couples de chaque pays s’y affrontent pour le titre de champion continental.

• Championnats du monde WDSF : l’événement le plus prestigieux. Chaque pays y envoie ses meilleurs couples sélectionnés par sa fédération nationale.

Parallèlement il existe aussi de nombreuses compétitions internationales non-officielles qui ne dépendent pas de la WDSF, mais d’autres organismes indépendants. La WDC, par exemple, organise ses propres championnats du monde, souvent appelés WDC World Championships. Ces compétitions ont une liberté totale dans le choix des styles de danse qu’elles intègrent. Contrairement aux compétitions officielles, qui se concentrent strictement sur les danses standards et latines codifiées, les événements indépendants peuvent mélanger différents styles. Ces compétitions peuvent être prestigieuses, très fréquentées, et dotées financièrement, mais elles ne sont pas reconnues officiellement par le CIO ni par les fédérations nationales affiliées à la WDSF. Parmi elle, voici les plus reconnues :

• Blackpool Dance Festival : La compétition la plus mythique du monde de la danse de salon.

• UK Open Championships : Autre grande compétition historique du circuit WDC, réunissant les danseurs amateurs et professionnels du monde entier.

• International Championships : Compétition prestigieuse organisée depuis les années 1950, sous l’autorité du BDC (British Dance Council). Elle attire l’élite mondiale des danses latines et standards.

• World Professional Championships : Organisés chaque année par le WDC, ces « championnats du monde professionnels » existent en parallèle des championnats WDSF.

• WDC Amateur League (WDCA) : Ce circuit parallèle permet aux danseurs amateurs non affiliés à la WDSF de concourir à l’international. On y retrouve des compétitions comme le World Amateur Championships WDC, Asian Open Championships, ou Dutch Open.