Les danses swing

La danse swing, un univers festif et intemporel

Le swing n’est pas seulement une danse : c’est un univers complet, né dans l’effervescence des années 1920 et 1930 aux États-Unis. A la croisée du jazz, du blues et de la culture afro-américaine, le swing s’est imposé comme un véritable phénomène musical et social.

Le swing désigne à la base un style de jazz au rythme syncopé, joué par de grands orchestres appelés big bands, où les cuivres et la section rythmique entraînent danseurs et spectateurs dans une ambiance festive et énergique. Ce groove particulier, qui fait littéralement « swinguer » la musique, a inspiré toute une famille de danses vivantes, joyeuses et improvisées.

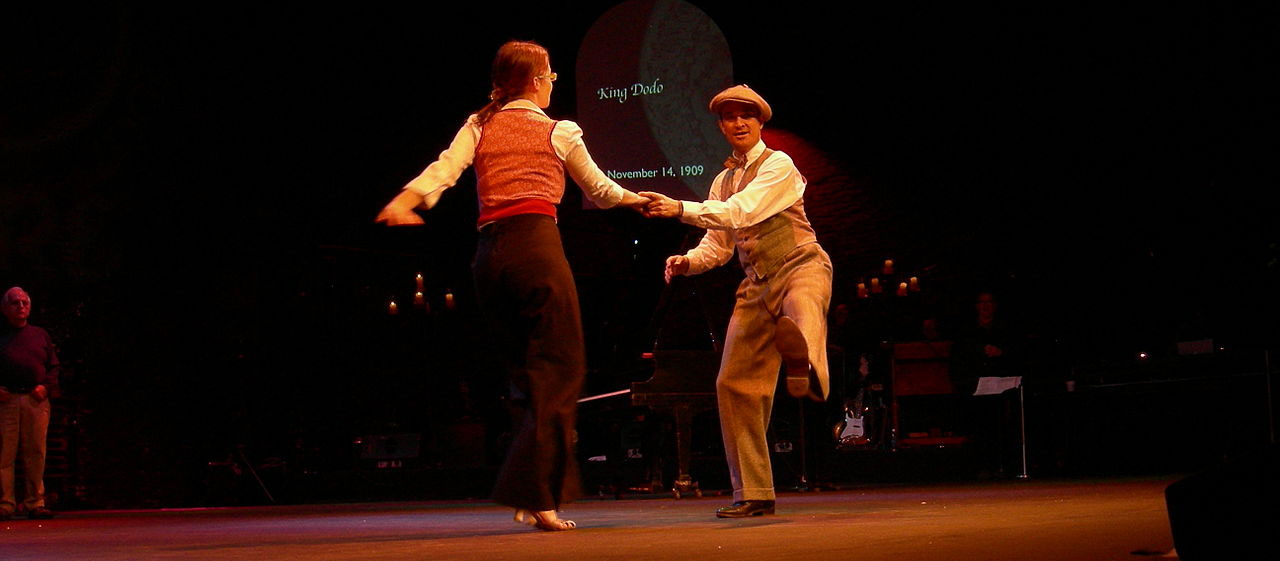

Ainsi, les danse swing regroupent plusieurs styles : du Charleston exubérant des années folles au Lindy Hop iconique de Harlem, en passant par le Balboa, le Shag, et plus tard le Boogie Woogie ou le West Coast Swing. Toutes partagent un même esprit : le plaisir du mouvement, la complicité entre partenaires et l’énergie rebondissante qui colle à la musique.

Caractéristiques des danses swing

Des tempos musicaux variés et un rythme syncopé

Le swing se danse sur des musiques aux tempos très différents : certaines lentes et sensuelles, d’autres rapides et explosives. Cette variété permet d’adapter son style et son énergie en fonction de la musique. Mais ce qui fait la particularité du swing, c’est surtout le rythme syncopé : les temps forts ne tombent pas toujours là où on les attend, ce qui donne ce groove entraînant et imprévisible qui incite à bouger.

Le « bounce » et l’énergie rebondissante

Toutes les danses swing partagent une sensation de rebond, appelée bounce. Ce léger mouvement de va-et-vient dans le corps, souvent marqué par les genoux, donne aux pas une dynamique vivante et joyeuse. C’est lui qui crée la fameuse « élasticité » du swing : une énergie qui semble bondir en permanence, même dans les danses plus calmes comme le Balboa.

L’improvisation et le jeu

Le swing n’est pas une danse figée : au contraire, il laisse une grande place à la créativité. Les danseurs peuvent varier les pas, inventer des figures, jouer avec la musique ou même taquiner leur partenaire avec des surprises rythmiques. C’est cette liberté qui rend chaque danse unique : deux morceaux identiques ne seront jamais dansés de la même manière. Le swing, c’est avant tout un jeu où l’on s’amuse autant à inventer qu’à partager.

Connexion et guidage

Même avec toute cette liberté, les danses swing restent des danses de couple. La magie se crée grâce à la connexion entre partenaires : un dialogue subtil où l’un propose le guide et l’autre interprète. Le guidage ne repose pas sur la force mais sur la communication corporelle, faite de tension, de relâchement et d’écoute mutuelle. Cette connexion, parfois légère comme une caresse ou élastique comme un ressort, donne l’impression que les deux danseurs ne font qu’un avec la musique.

Une danse sociale et festive

Enfin, le swing n’est pas qu’une affaire de technique : c’est avant tout une danse sociale. Elle se pratique lors de soirées ouvertes à tous, où les partenaires changent régulièrement pour privilégier le partage. Les festivals et rassemblements swing rassemblent des danseurs de tous horizons et de tous niveaux, dans une ambiance conviviale et inclusive. Cette dimension festive et communautaire fait partie intégrante de l’essence du swing, et explique sans doute pourquoi il traverse les générations sans jamais perdre de sa fraîcheur.

Pourquoi apprendre une danse swing ?

Apprendre une danse swing, c’est s’offrir un voyage à la fois musical, corporel et humain. Le swing n’est pas seulement un loisir : il est une expérience complète qui apporte des bénéfices à différents niveaux.

Sur le plan physique, les danses swing sont un excellent moyen de bouger sans s’en rendre compte. Leur énergie rebondissante stimule le cœur, améliore l’endurance et développe la coordination. Que l’on choisisse un style rapide comme le Lindy Hop ou plus fluide comme le Balboa, le swing tonifie le corps tout en restant accessible à tous les âges et à tous les niveaux de pratique.

Danser le swing permet de relâcher la pression et de s’amuser tout simplement. La musique joyeuse et l’esprit ludique de ces danses favorisent la concentration sur l’instant présent, réduisent le stress et libèrent une énergie positive. L’improvisation, au cœur de ces danses, stimule la créativité et invite chacun à trouver son propre style, sans pression ni jugement.

De plus, le swing est une formidable école de convivialité. En plus des cours collectifs dans une école de danse, les soirées et festivals réunissent des danseurs venus d’horizons très différents, qui changent régulièrement de partenaire. On y apprend l’écoute, le respect et la communication non verbale, ce qui favorise des rencontres riches et souvent amicales.

Chaque style de danse swing possède par ailleurs ses spécificités d’apprentissage, qui offrent des expériences complémentaires. Le Lindy Hop, souvent considéré comme la danse swing par excellence, est basé sur une grande liberté d’improvisation et un jeu constant avec la musique. L’apprentissage met l’accent sur la connexion entre partenaires et l’adaptation à l’énergie des musiques jazz, ce qui en fait une danse à la fois joyeuse et créative. Le West Coast Swing, plus moderne et influencé par des musiques variées (blues, pop, R&B, électro), se distingue par sa fluidité et son style « linéaire ». Son apprentissage insiste sur la technique, la musicalité et la subtilité du guidage, offrant une grande liberté d’interprétation. Le Charleston, avec ses pas vifs et exubérants, développe l’énergie, la rapidité et la précision. Apprendre cette danse, c’est aussi retrouver l’esprit effervescent des années folles et travailler l’expression corporelle avec humour et exubérance.

L’histoire des danses swing

La naissance du swing

Le swing est né dans l’Amérique des années 1920 et 1930, une époque de grands bouleversements. Après la Première Guerre mondiale et en plein cœur des Années folles, les villes américaines bouillonnent d’énergie : les clubs de jazz se multiplient, les orchestres font vibrer les foules et les jeunes générations cherchent à s’amuser, à s’exprimer différemment.

Dans ce contexte, une nouvelle manière de danser voit le jour. Inspirées par la musique jazz en pleine transformation, les danses swing s’appuient sur des rythmes plus fluides, plus syncopés, qui invitent au rebond et à l’improvisation. Elles ne ressemblent plus aux danses de salon très codifiées : elles se veulent libres, dynamiques et joyeuses. On danse en duo, mais chacun garde la liberté d’improviser, de jouer avec la musique, et surtout de partager un moment d’énergie et de complicité.

Le Charleston, apparu dans les années 1920, incarne parfaitement la folie et l’insouciance des Années folles. Avec ses mouvements de jambes rapides et son exubérance, il marque la première grande vague de danses swing et devient un phénomène mondial. Le Lindy Hop, né à Harlem à la fin des années 1920, puise dans le Charleston, le jazz et les danses africaines-américaines. Il devient rapidement la danse phare des clubs comme le Savoy Ballroom, grâce à son énergie explosive et à la liberté qu’il laisse aux danseurs. Le Balboa, quant à lui, se développe en Californie au même moment, dans des salles de danse souvent bondées. Plus discret, il se caractérise par une posture rapprochée et un jeu subtil de pieds, offrant une élégance fluide idéale pour les tempos rapides.

Les clubs mythiques comme le Savoy Ballroom deviennent de véritables laboratoires créatifs où musiciens et danseurs se nourrissent mutuellement. La musique inspire de nouveaux pas, et les pas inventés par les danseurs influencent à leur tour la manière dont les orchestres jouent. C’est cette fusion qui fait exploser le phénomène swing.

L’âge d’or et la diversification

Les années 1930 et 1940 marquent l’apogée du swing. Dans une Amérique marquée par la Grande Dépression puis par la Seconde Guerre mondiale, le swing devient un formidable exutoire : sur les pistes de danse, les soucis s’oublient au rythme des big bands. Les salles sont bondées, les foules s’enflamment, et les soirées peuvent durer toute la nuit.

Ce qui caractérise cette période, c’est la diversité des styles. Partout, on danse le swing, mais chaque région, chaque communauté, chaque salle développe sa propre manière de l’interpréter. Dans les clubs très fréquentés, certaines formes s’adaptent aux espaces exigus ; ailleurs, elles se font plus aériennes, plus rapides, plus spectaculaires. L’important reste toujours le même : ressentir la musique et partager un moment de joie.

C’est aussi à cette époque que naissent de nouvelles déclinaisons, nourries par le succès planétaire du swing. Le Boogie Woogie se développe sur les rythmes puissants venus du blues et de la première vague du rock’n’roll, avec une énergie débordante et un jeu de jambes percutant. De l’autre côté des États-Unis, en Californie, le West Coast Swing prend forme : une version plus fluide et linéaire, influencée par le Lindy Hop mais pensée pour s’adapter à des pistes de danse étroites et à des musiques variées.

Pendant la guerre, les soldats américains exportent ces danses en Europe. Les bals swing s’installent dans les grandes villes, et l’esprit swing franchit les frontières. Peu à peu, il s’impose comme une danse universelle, reconnaissable à son énergie, son humour et sa convivialité.

Du déclin au renouveau

Après la Seconde Guerre mondiale, le monde change profondément. Les grands orchestres qui faisaient vibrer les foules pendant l’âge d’or disparaissent peu à peu, remplacés par des formations plus réduites. Sur les pistes, les habitudes évoluent : de nouvelles musiques émergent et, avec elles, de nouvelles manières de danser.

C’est dans ce contexte que naît en France le rock à six temps, une adaptation simplifiée des danses swing venues d’Amérique. Directement inspiré du Lindy Hop et du Jitterbug, il se structure sur six pas faciles à mémoriser et devient rapidement la danse emblématique de la jeunesse des années 1950, en phase avec l’explosion du rock’n’roll.

Si le swing originel semble tomber dans l’ombre à cette époque, il n’a jamais complètement disparu. Dans certains lieux, des passionnés continuent de le pratiquer, de transmettre les pas et de préserver son esprit festif. Puis, à partir des années 1980, un incroyable mouvement de renaissance voit le jour. Des danseurs redécouvrent les archives filmées, retrouvent les pionniers encore vivants et redonnent vie aux styles oubliés.

Depuis, le swing connaît un véritable retour en force. Aujourd’hui, on le danse partout dans le monde : dans les grandes capitales comme dans de petites villes, lors de festivals internationaux comme dans des soirées locales. Il séduit toutes les générations, car il n’est pas seulement une danse ancienne : c’est une expérience intemporelle, qui garde la même recette magique depuis ses débuts, de la musique entraînante, du jeu, de la liberté et beaucoup de bonne humeur.

Les compétitions de danses swing en France et dans le monde

En France, il existe de très nombreuses écoles où l’on peut apprendre les danses swing simplement pour le plaisir, que ce soit le Lindy Hop, le Balboa, le Boogie Woogie ou encore le West Coast Swing. Ces cours et soirées sociales permettent à chacun de goûter à l’esprit festif et convivial qui fait la force du swing. Mais pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il existe aussi tout un univers de compétitions. Certaines rassemblent plusieurs styles de danses swing, tandis que d’autres se concentrent sur une seule discipline. Ces événements se déroulent aussi bien en France qu’à l’échelle européenne ou mondiale, et ils attirent chaque année des passionnés venus de tous horizons.

En France, l’un des rendez-vous les plus emblématiques est sans doute la Savoy Cup. Organisée à Montpellier, cette compétition s’impose comme un véritable carrefour international des danses swing. Elle propose à la fois des compétitions de haut niveau et une ambiance festive grâce aux soirées dansantes et aux concerts live. Le nom de l’événement rend hommage au mythique Savoy Ballroom de Harlem, symbole de l’âge d’or du swing, et perpétue l’idée d’un lieu où se rencontrent musiciens, danseurs et passionnés du monde entier.

A l’autre bout de l’échelle, mais tout aussi prestigieux, se trouve le The Open World Swing Dance Championships. Cet événement, organisé chaque année en Californie, est considéré comme l’une des plus anciennes et prestigieuses compétitions de swing encore actives. Sur plusieurs jours, il réunit les meilleurs danseurs internationaux et propose des épreuves spectaculaires dans une ambiance à la fois compétitive et conviviale.

Certaines compétitions choisissent de se focaliser sur un style en particulier. C’est le cas de l’International Lindy Hop Championships, basé aux États-Unis et considéré comme la référence mondiale pour le Lindy Hop. Il attire chaque année les meilleurs danseurs de cette discipline et propose différents formats de compétition allant de l’improvisation pure au travail chorégraphié. Dans un autre registre, le Global Grand Prix met en lumière le West Coast Swing et s’est imposé comme l’un des rendez-vous majeurs pour cette danse, avec un système de classement qui permet aux danseurs de progresser au fil des compétitions internationales.

En France, l’encadrement officiel des compétitions de danses swing est assuré par la Fédération Française de Danse (FFDanse). Cet organisme reconnu par le ministère des Sports structure les disciplines swing et rock, délivre les licences aux danseurs et organise les championnats nationaux. Grâce à cette fédération, la France dispose d’un cadre permettant à la fois la pratique loisir et la reconnaissance sportive des danses swing.