Origines et histoire du boogie-woogie

L’histoire du boogie-woogie commence dans les années 1870, dans la région de Marshall au Texas. Cette musique puissante et rythmée, née dans les camps de bûcherons afro-américains, est l’une des racines du boogie-woogie moderne. Grâce au réseau ferroviaire, elle se diffuse rapidement et façonne la culture musicale du Sud. Au fil du temps, ces sons entraînants inspirent aussi une danse libre et énergique. Les origines du boogie-woogie ne se limitent donc pas à la musique : elles sont intimement liées à un contexte social, culturel et humain unique. Précurseur du rock’n’roll, le boogie-woogie a marqué durablement la musique et la danse.

Marshall, Berceau du boogie-woogie

Le boogie-woogie est né dans un contexte bien particulier, à la croisée de l’histoire, du rythme et du besoin vital d’expression. Son origine remonte aux années 1870, dans les forêts de pins du nord-est du Texas, autour de la ville de Marshall. À cette époque, la région est en pleine transformation : les lignes de chemin de fer s’étendent, les camps de bûcherons fleurissent, et une population afro-américaine récemment affranchie commence à s’installer dans cette nouvelle économie.

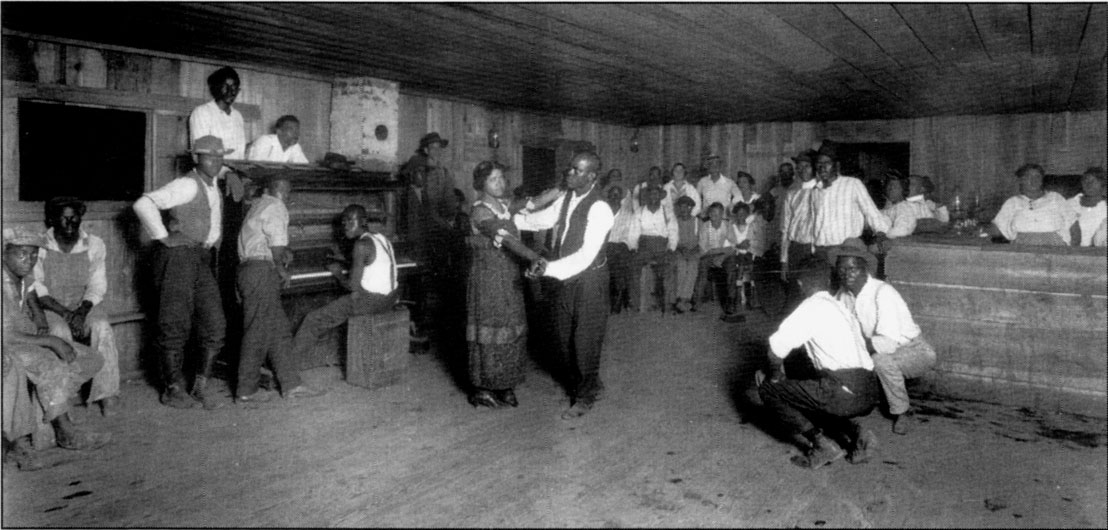

C’est dans ce cadre que les premiers sons du boogie-woogie résonnent. Dans les camps de travail, les anciens esclaves occupent des postes durs et physiques : abattage des arbres, sciage des billes, pose des rails. Pour les divertir une fois la journée terminée, on installe parfois un piano dans les « barrelhouses » – des cabanes servant de bars rudimentaires, souvent construites autour de tonneaux. Ces lieux deviennent les premiers foyers d’un style musical nouveau, brutal et direct, taillé pour faire vibrer les corps fatigués.

La musique jouée dans ces barrelhouses s’inspire du bruit environnant. Les martèlements du chantier, les sifflements des locomotives, le cliquetis des rails : tout devient source d’inspiration. Les pianistes, souvent autodidactes, cherchent à faire « sonner le piano comme un train ». C’est ainsi que naît ce jeu percussif et régulier de la main gauche, qui caractérise le boogie-woogie. Huit temps par mesure, comme deux tours de roue de locomotive. La main droite, elle, improvise, virevolte, dérape. Une forme musicale libre, vivante, ancrée dans l’instant.

Mais cette naissance n’aurait pas été possible sans un concours de circonstances très particulier. D’abord, la région de Marshall est riche en pins, nécessaires pour produire les traverses de chemin de fer. Ensuite, elle abrite la plus grande population afro-américaine du Texas à cette époque, avec une culture musicale profondément ancrée. Enfin, elle devient dès 1872 un véritable centre ferroviaire, avec la création du Texas and Pacific Railroad. Marshall n’est pas juste un point de passage : c’est un point de départ. Les rails y débutent, et avec eux, une circulation nouvelle d’hommes, d’idées et de sons.

Les musiciens qui émergent dans ce contexte ne sont pas encore des professionnels. Ce sont des ouvriers, des bûcherons, des poseurs de rails, qui jouent le soir pour quelques pièces, pour faire danser leurs camarades. Ils ne lisent pas la musique, mais ils la ressentent, profondément. Ils inventent des motifs, les modifient, les échangent entre les camps via les trains. Le boogie-woogie se diffuse ainsi, de cabane en cabane, porté par la ferveur d’un public en quête de rythme et de plaisir.

Cette musique n’est pas un raffinement de styles existants. Ce n’est pas un dérivé du ragtime ni une forme primitive de jazz. C’est une création spontanée, née du terrain, du quotidien, de l’urgence de vivre. Elle traduit une nouvelle liberté d’expression pour les Afro-Américains du Sud, fraîchement affranchis mais encore confrontés à une ségrégation persistante. Dans cette société dure, le boogie-woogie devient un exutoire, une échappatoire, un cri de joie et de résistance.

L’environnement sonore du chemin de fer, les conditions sociales post-esclavagistes, la densité de la population afro-américaine et l’isolement relatif de la région ont permis au boogie-woogie de se développer dans un style bien à lui. C’est ce mélange unique de contraintes, de sons et de liberté qui a façonné une musique inédite. Marshall, avec ses gares de triage, ses barrelhouses et ses camps de bûcherons, n’a pas simplement accueilli cette musique : elle l’a vue naître, l’a nourrie, l’a amplifiée.

Le boogie-woogie n’est donc pas simplement une musique. C’est le reflet d’un monde en mouvement, d’une époque charnière où tout change : le travail, la société, les moyens de transport, et surtout, la manière de faire vibrer un piano. Et tout commence là, dans les forêts profondes du Texas, à Marshall.

Le boogie-woogie en Route sur les Rails du Texas

Dans les années 1870, alors que le boogie-woogie prend forme autour de Marshall, Texas, la musique ne reste pas confinée à ce territoire. Elle commence lentement à voyager, portée par un allié inattendu mais déterminant : le train. Plus précisément, le Texas and Pacific Railroad (T&P), dont Marshall est le cœur névralgique. Grâce à ses nombreuses lignes secondaires qui desservent les camps de bûcherons dispersés dans la région, le T&P devient le vecteur principal de la diffusion de ce nouveau style musical.

À cette époque, les musiciens de boogie-woogie ne sont pas des professionnels au sens classique. Ils sont souvent travailleurs de la forêt ou des chemins de fer, qui jouent du piano en soirée pour divertir leurs collègues. Dans les barrelhouses – ces petites cabanes rustiques servant de lieux de détente –, les pianos deviennent le centre de l’animation. Et très vite, jouer dans le style boogie-woogie devient une compétence recherchée. Il faut savoir faire vibrer les planches et électriser l’assistance après de longues journées de travail.

Ce contexte crée un terreau fertile pour l’échange musical. Les musiciens commencent à se déplacer de camp en camp, profitant du réseau ferroviaire. Un pianiste peut ainsi monter à bord d’un train à Marshall, se rendre à Longview, Texarkana ou Shreveport, descendre dans un autre camp, jouer toute la nuit, puis repartir ailleurs. Ces déplacements contribuent à affiner les styles, à diffuser les innovations, à faire circuler les motifs rythmiques. Le boogie-woogie devient une musique vivante, itinérante, façonnée par la route.

Mais ce voyage ne se fait pas sans difficultés. La fin de l’esclavage en 1865 ne signifie pas pour autant l’égalité. Les musiciens afro-américains qui se déplacent doivent faire face à une ségrégation croissante et à un environnement parfois hostile. Les lois Jim Crow, mises en place dans tout le Sud, limitent leur liberté de mouvement et les exposent à de nombreux risques. Pourtant, l’appel de la musique est plus fort. Et le besoin d’exprimer une identité à travers le rythme pousse ces hommes à prendre le risque, à monter dans les trains, à jouer pour survivre, mais aussi pour exister.

Ce sont ces allers-retours incessants, ces échanges entre musiciens dans les gares de triage ou autour des pianos fatigués des barrelhouses, qui contribuent à faire émerger une véritable communauté musicale. Le boogie-woogie n’est plus seulement une pratique locale. Il devient un langage partagé, enrichi par chaque trajet, chaque performance, chaque rencontre. Le train ne transporte pas que des marchandises ou des passagers – il transporte une culture.

Peu à peu, cette musique circule dans tout l’Est du Texas, puis au-delà. Dès les années 1880-1890, elle atteint les villes proches. Vers 1900, elle s’entend à Dallas, Houston, et même en Louisiane. Chaque ville où s’arrête le T&P devient un nouveau point d’ancrage pour cette musique explosive. Et même si personne ne sait qui fut le premier à faire sortir le boogie-woogie de Marshall, une chose est certaine : c’est par le train qu’il a pris son envol.

Le Raffinement du Ragtime, la Fureur du boogie-woogie

A la fin du XIXe siècle, deux formes musicales issues de la culture afro-américaine émergent avec des sensibilités bien distinctes : le Ragtime et le boogie-woogie. Cousins éloignés, ils partagent des racines communes – rythmes syncopés, héritage africain, instruments similaires – mais leur personnalité artistique diffère fortement. Là où le Ragtime charme par son élégance, le boogie-woogie explose d’énergie brute.

Le Ragtime séduit par sa structure maîtrisée et sa finesse mélodique. Il est souvent considéré comme plus « respectable », notamment parce qu’il emprunte aux formes européennes comme la polka ou la marche. Les compositeurs de ragtime écrivent leur musique, la structurent précisément, sans place pour l’improvisation. La main gauche marque la rythmique, régulière et rassurante, pendant que la main droite développe des mélodies ornées. Le son est fluide, presque dansant, mais toujours mesuré. C’est une musique pensée pour être jouée dans les salons, dans les lieux publics, et pour plaire à un large public, blanc comme noir.

Le boogie-woogie, lui, surgit des bas-fonds, des barrelhouses, des bordels et des bouges. Il n’est pas écrit, il est vécu. C’est une musique de nuit, de sueur et de fête. À l’opposé du raffinement du ragtime, le boogie-woogie assume son côté sauvage et pulsé. Ici, la main gauche ne se contente pas d’accompagner : elle impose une ligne de basse puissante, répétitive, obsédante. Huit battements par mesure, comme le souffle d’une locomotive lancée à pleine vitesse. La main droite, elle, improvise librement, laissant place à l’inattendu, à la surprise, à la virtuosité spontanée.

Alors que le Ragtime devient le son emblématique des années 1900, porté par des figures comme Scott Joplin, le boogie-woogie reste plus en marge. Il vit dans l’ombre, dans les quartiers chauds et les communautés noires rurales. À cette époque, aucune partition commerciale ne reprend ses motifs. Aucun enregistrement ne fige encore ce son si singulier. Il se transmet oralement, de pianiste en pianiste, de ville en ville, porté par les trains et les rencontres. Mais malgré son absence des circuits officiels, il bouillonne, se renforce, s’enrichit.

Le Ragtime a ouvert la voie, prouvé qu’une musique noire pouvait conquérir l’Amérique. Le boogie-woogie, lui, s’apprête à la bousculer. Car si le premier plaît par sa douceur et son côté soigné, le second fascine par son intensité rythmique et sa capacité à électriser une salle en quelques secondes. Le boogie-woogie n’est pas une musique de fond : il est frontal, vivant, parfois indomptable. Là où le Ragtime s’écoute, le boogie-woogie se vit.

Cette opposition entre les deux styles ne les rend pas ennemis, bien au contraire. Ils incarnent deux réponses différentes à un même besoin d’expression : celui de transformer le vécu afro-américain en sons, en mouvements, en énergie. Le Ragtime raconte avec grâce. Le boogie-woogie crie avec fureur. Ensemble, ils posent les bases de toute la musique populaire du XXe siècle – du jazz au rock’n’roll – et témoignent de la richesse infinie des traditions noires américaines.

L’ascension du boogie-woogie

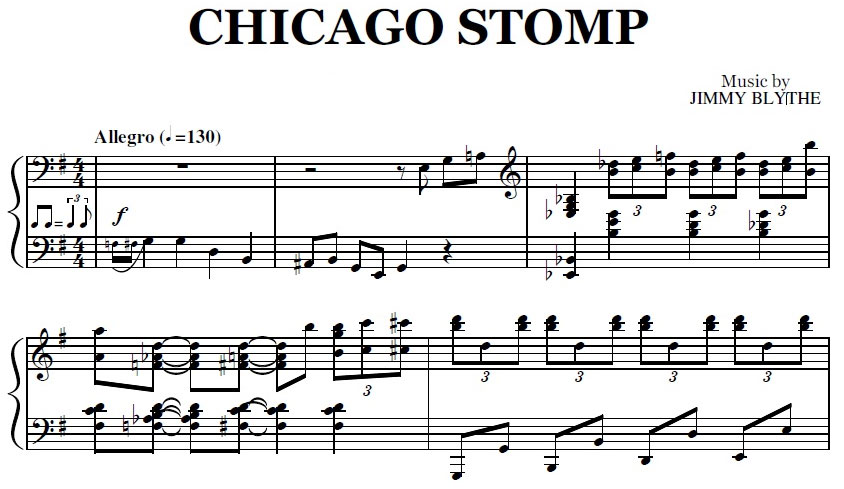

Né dans les camps de bûcherons et les lignes ferroviaires du Texas, le boogie-woogie entame, au début du XXe siècle, une lente ascension vers les grandes villes américaines. D’abord musique de l’ombre, jouée dans les barrelhouses, il commence à s’imposer dans les clubs et à séduire de nouveaux publics. Dans les années 1920, le boogie-woogie n’est plus limité à une seule région : il circule, porté par des musiciens itinérants et des rouleaux de piano mécanique. Les premiers enregistrements arrivent peu à peu. En 1924, Jimmy Blythe grave le morceau Chicago Stomp, considéré comme l’un des tout premiers titres entièrement boogie-woogie. La musique commence à apparaître dans des partitions, bien que souvent dans des cercles restreints, principalement afro-américains. À cette époque, la scène Boogie est encore très liée à un public noir, dans des fêtes privées, des bars clandestins ou les fameuses « rent parties » où chacun paie son entrée pour aider le propriétaire à payer son loyer. Mais c’est à Chicago que le boogie-woogie trouve un nouveau souffle. La ville devient le cœur battant de ce style en plein essor. Des pianistes de talent, comme George et Hersal Thomas, y posent leurs valises et influencent toute une génération. Leurs morceaux, comme The Fives ou The Rocks, deviennent des références. Leur style marque profondément des figures majeures comme Jimmy Yancey, Meade « Lux » Lewis, Albert Ammons et Pete Johnson. Le boogie-woogie, encore marginal il y a peu, s’installe alors durablement dans le paysage musical. Il passe des cabanes rurales aux clubs urbains, gagne en reconnaissance, tout en gardant son énergie brute et son identité populaire. C’est le début de sa maturité… et le prélude à son explosion à l’échelle nationale.

Clarence « Pine Top » Smith, figure incontournable

Clarence « Pine Top » Smith, figure incontournable

Clarence « Pine Top » Smith reste l’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire du boogie-woogie. Né en 1904 à Troy, dans le sud de l’Alabama, il grandit à Birmingham, une ville marquée par une forte tradition blues. C’est là qu’il apprend le piano et se forge une solide réputation de musicien dans les années 1920.

Comme beaucoup d’artistes afro-américains de l’époque, Pine Top mène une vie de musicien itinérant. Il tourne avec le circuit de vaudeville TOBA (Theatre Owners’ Booking Association), partageant la scène avec des noms comme Ma Rainey ou Butterbeans and Susie. Il mélange chant, comédie, danse et piano, se produisant aussi bien en solo qu’en accompagnateur.

Dans les années 1920, il s’installe à Pittsburgh, où il est repéré par Cow Cow Davenport, un pianiste influent qui le pousse à tenter sa chance à Chicago. Pine Top y emménage avec sa femme et ses enfants, partageant une maison avec deux autres futures légendes : Albert Ammons et Meade « Lux » Lewis. Il joue régulièrement lors des fameuses « rent parties », mais aussi dans des spectacles plus variés.

Sa carrière bascule en 1928 lorsqu’il enregistre pour Brunswick Records le titre « Pine Top’s boogie-woogie ». Ce morceau, joyeux, dansant et interactif, est le premier à introduire le terme « boogie-woogie » dans une chanson enregistrée. C’est une révolution.

Malheureusement, sa trajectoire est brutalement interrompue. En mars 1929, lors d’une fête à Chicago, Pine Top est touché par une balle perdue. Il meurt le lendemain, à seulement 24 ans. À l’époque, sa disparition passe presque inaperçue dans la presse. Ce n’est que plus tard que son œuvre sera reconnue à sa juste valeur.

Pine Top Smith n’a pas seulement nommé le boogie-woogie : il l’a incarné. Son style, son énergie et son influence ont ouvert la voie à toute une génération de pianistes.

Boogie : un mot né pour danser

L’origine du mot « boogie » est aussi riche que mystérieuse, mêlant plusieurs langues, cultures et usages populaires. Si c’est Pine Top Smith qui a popularisé l’expression « boogie-woogie » dans son enregistrement de 1928, le mot lui-même semble bien plus ancien. Avant même d’être associé à la musique, « boogie » aurait désigné, à La Nouvelle-Orléans, une forme de syphilis secondaire, selon certaines sources. D’autres termes proches, comme « booger rooger », utilisés dans le blues de Blind Lemon Jefferson, faisaient référence à des fêtes endiablées. En argot américain du XIXe siècle, « booger » renvoyait aussi à des activités festives ou sexuelles. Des racines africaines sont également envisagées. En haoussa, le mot « buga » signifie frapper, notamment en jouant du tambour. En mandingue, « bug » a un sens similaire. Ces termes auraient pu se mêler au mot français « bouger », renforçant l’idée de mouvement, de danse. Dans certaines régions d’Afrique de l’Ouest, comme en Sierra Leone, « bogi » désigne tout simplement le verbe « danser ». Ce glissement linguistique, entre argot, musique et culture populaire, a sans doute contribué à la naissance du mot « boogie », devenu synonyme de rythme, de plaisir et de liberté. 1940-1945 : le boogie-woogie monte au front

1940-1945 : le boogie-woogie monte au front

Au début des années 1940, le boogie-woogie connaît un tournant décisif. Après avoir longtemps évolué dans les cercles afro-américains, il s’impose soudainement dans le grand public, porté par l’effervescence musicale de la Seconde Guerre mondiale. Il devient alors un véritable phénomène populaire, adopté aussi bien par des musiciens noirs que blancs, et intégré dans les productions les plus en vue de l’époque.

C’est d’abord l’orchestre de Glenn Miller qui contribue à sa diffusion avec le titre « Boog It », vite repris par Gene Krupa, autre figure majeure du swing. Peu après, les Andrews Sisters enregistrent « Rhumboogie », puis enchaînent les succès avec « Beat Me Daddy, Eight to the Bar », une chanson qui devient l’un des plus grands hits boogie-woogie de tous les temps. Ces morceaux, rythmés et festifs, collent parfaitement à l’ambiance de l’époque : une Amérique en guerre, en quête de moral et d’énergie.

Le boogie-woogie gagne aussi le cinéma. En 1941, le film « Ball of Fire », avec Gary Cooper et Barbara Stanwyck, met en scène le terme « boogie » dans une scène mémorable où la chanteuse Sugarpuss interprète « Drum Boogie » avec le groupe de Gene Krupa. La scène illustre à merveille à quel point le boogie-woogie est devenu incontournable. Tout le monde connaît ce mot, cette musique, ce rythme.

Mais c’est une autre chanson des Andrews Sisters qui va marquer durablement l’imaginaire collectif : « boogie-woogie Bugle Boy », tirée du film « Buck Privates » avec Abbott et Costello. Sortie peu avant l’entrée officielle des États-Unis dans la guerre, la chanson explose dans les charts après l’attaque de Pearl Harbor. Son succès s’intensifie avec la montée du patriotisme et l’envie de danser malgré les temps troublés. Elle devient l’hymne non officiel de toute une génération.

Dès lors, le boogie-woogie s’impose comme la bande-son de la guerre. Il est joué dans les clubs, sur les ondes, et dans les camps militaires. Il donne le ton d’une époque agitée, galvanise les troupes, fait vibrer les cœurs. Porté par l’industrie du disque, le cinéma et les grands orchestres, il revient au pays avec une popularité nouvelle, touchant un public bien plus large qu’à ses débuts.

Naissance de la danse « boogie-woogie » en Europe

Juste après la Seconde Guerre mondiale, l’Europe est encore meurtrie, en ruines, mais un vent nouveau commence à souffler. Avec les soldats américains venus libérer le continent, ce n’est pas seulement une armée qui débarque, mais toute une culture. Dans leurs bagages, il y a des chewing-gums, des cigarettes… et surtout une musique rythmée, joyeuse, pleine d’énergie : le swing.

Ces soldats, souvent jeunes, organisent des bals dans les villes où ils sont stationnés. Ils apportent leurs vinyles, montent des orchestres, et surtout, ils dansent. Pour eux, danser le swing (que ce soit le Lindy Hop ou le Jitterbug) c’est une manière de se sentir vivant, de relâcher la tension de la guerre. Et cette énergie-là, elle est contagieuse.

Les jeunes Européens découvrent alors une nouvelle façon de bouger, bien différente des danses de salon plus formelles qu’ils connaissaient. Le corps s’exprime, le rythme est plus libre, plus inventif. Les pas se transmettent dans la rue, dans les cafés, dans les soirées improvisées.

Dans l’immédiat après-guerre, les danses swing commencent une nouvelle vie sur le sol européen. Le Lindy Hop, tel qu’il était dansé aux États-Unis dans les années 30, arrive un peu en décalage, par fragments, transmis par les soldats américains ou vu dans les films hollywoodiens. Mais ce qui se passe alors, c’est moins une reproduction fidèle qu’une réinvention spontanée.

En France, en Allemagne, en Suisse ou en Italie, les jeunes s’emparent de cette gestuelle venue d’ailleurs. Ils n’ont pas tous les repères ni la connaissance des racines afro-américaines du Lindy Hop, mais ils en retiennent l’essentiel : la liberté, l’élan, le dialogue entre les corps. Dans les salles des fêtes, les bals populaires ou les clubs, ils commencent à danser sur du swing, mais surtout sur cette nouvelle musique qui explose : le boogie-woogie. Elle est plus rapide, plus tranchée, plus nerveuse que le swing orchestral d’avant-guerre. Et elle colle parfaitement à l’énergie d’une jeunesse avide de renouveau.

Peu à peu, les pas se simplifient, les figures se structurent autrement. Le pas de base change, devient plus régulier, souvent en six temps. L’improvisation reste présente, mais on cherche aussi à être plus lisible, plus spectaculaire. Ce que les danseurs font, sans vraiment le savoir, c’est inventer une nouvelle danse. Une danse qui n’existe pas vraiment aux États-Unis sous ce nom, mais qui, en Europe, commence à être appelée « boogie-woogie ».

C’est un processus très vivant : au fil des années 50, la danse s’éloigne du Lindy Hop sans en perdre totalement l’esprit. Elle se stylise, elle devient plus codifiée dans certains cercles. On y ajoute une dose d’élégance ou, au contraire, une énergie brute, selon les goûts et les régions. Dans certains pays, elle flirte avec l’acrobatie. Ailleurs, elle reste sociale et intuitive. Ce n’est qu’un peu plus tard qu’on commencera à la fixer, à la transmettre comme une discipline à part entière.

Ce glissement du swing vers le boogie-woogie, ce n’est pas une coupure nette. C’est une transformation lente, organique, née de la rencontre entre une musique nouvelle et des corps qui veulent bouger autrement. Une danse populaire, façonnée par l’enthousiasme, la curiosité et une énorme envie de tourner la page de la guerre par le mouvement, la fête et la liberté.

Le déclin du boogie-woogie

Le déclin du boogie-woogie, aussi bien comme style musical que comme danse, s’est fait de manière progressive, presque naturelle, à mesure que les goûts du public évoluaient.

Après son explosion dans les années 1930-40, le boogie-woogie a connu une immense popularité. Sur le plan musical, il résonnait dans les clubs, les radios, les bals. Il était vif, percussif, festif. Mais comme souvent avec les phénomènes de mode, une fois la vague passée, quelque chose de nouveau est arrivé, emportant avec lui l’attention du public.

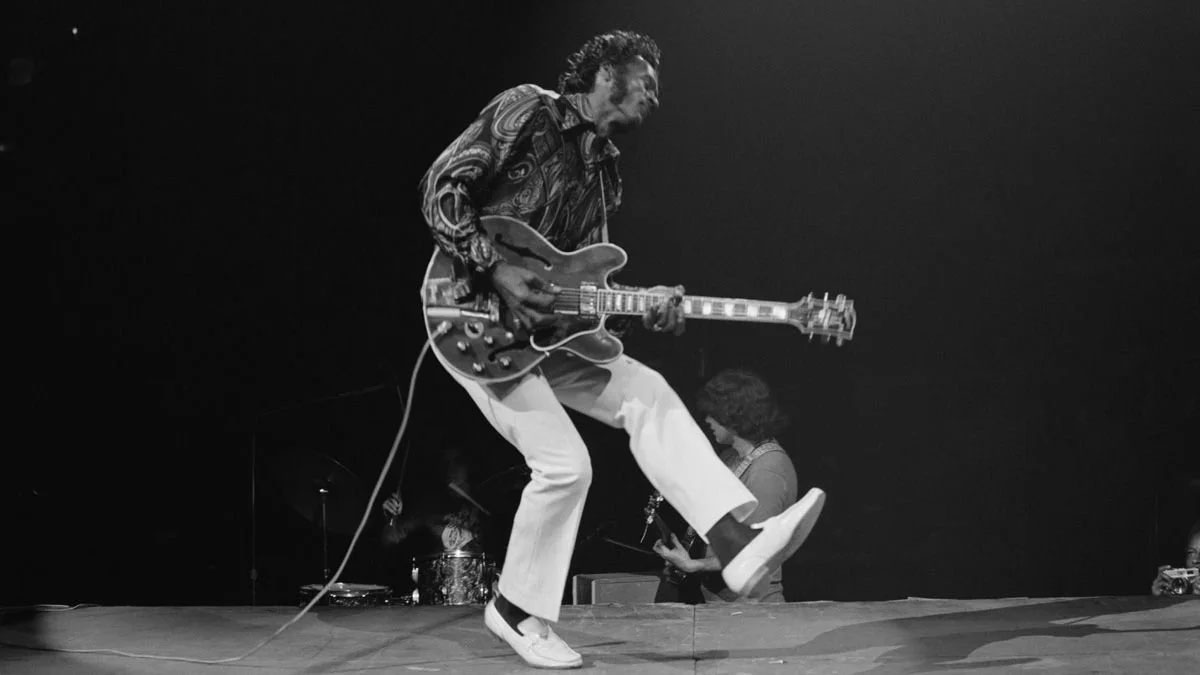

Dans les années 1950, le rock’n’roll est venu occuper le devant de la scène. Il s’inspirait du boogie, bien sûr, mais avec une énergie différente, plus électrique, plus tournée vers la jeunesse rebelle et la guitare que vers le piano syncopé des années précédentes. Le rythme restait dansant, mais les codes changeaient. Ce que le boogie avait de joyeusement mécanique, le rock le rendait plus frontal, plus sauvage parfois.

Sur les pistes de danse, c’est un peu le même processus. Les figures du swing et du boogie ont continué d’être dansées dans certains milieux, mais elles se sont vues peu à peu reléguées derrière de nouveaux styles plus simples, plus « modernes ». Le twist, le madison, puis plus tard les danses disco ou funk ont détourné les regards des jeunes générations. Le boogie est resté dans les bals, dans les familles, dans certains cercles fidèles, mais il perdait son statut central.

A cela s’ajoute le fait que les grands noms du boogie musical vieillissaient ou disparaissaient. Et avec eux, une part de la mémoire vivante du genre. Le boogie n’a pas totalement disparu, il s’est juste effacé, devenu un souvenir rythmique, une influence parmi d’autres. Il a survécu dans l’ombre, porté par des passionnés, par quelques danseurs qui en ont transmis l’esprit, et par des festivals ou des clubs qui ont refusé de l’abandonner. C’est ce qui explique pourquoi, malgré son recul, il a pu revenir en force bien plus tard, non plus comme une tendance dominante, mais comme un héritage précieux qu’on redécouvre avec admiration.

La renaissance de la danse boogie-woogie

Le revival du boogie-woogie, particulièrement dansé, a commencé à prendre forme dans les années 1980, à un moment où un peu partout en Europe, une certaine nostalgie des années swing et rock’n’roll commençait à ressurgir.

Ce renouveau ne s’est pas fait du jour au lendemain. C’est d’abord l’affaire de quelques passionnés, curieux de retrouver l’élan des danses vintage, souvent à travers des vinyles, des images d’archives, des films anciens. Ce qu’ils redécouvrent, ce n’est pas seulement une esthétique rétro, mais une énergie, un style de vie dansé, très différent des danses de salon ou des tendances contemporaines de l’époque.

En Allemagne, en Suisse, en Autriche, en France aussi, des clubs de danse se forment autour de cette envie de remettre sur les pistes ce swing nerveux, enlevé, joyeux qu’on appelle boogie-woogie. La danse, qui n’a jamais totalement disparu, retrouve une nouvelle vitalité. On recommence à l’enseigner, à la pratiquer socialement, mais aussi à la structurer pour la compétition.

C’est à ce moment-là que le boogie-woogie devient peu à peu une discipline codifiée, reconnue au sein des fédérations de danse sportive. On établit des pas de base, des critères techniques, des catégories selon l’âge, des formats de compétitions. Cette formalisation permet à la danse de gagner en visibilité, notamment grâce aux performances spectaculaires de certains couples sur les scènes européennes.

Parmi eux, un nom revient souvent : Marcus Koch, avec sa partenaire Bärbl Kaufer. Ce duo allemand va jouer un rôle crucial dans le rayonnement du boogie-woogie. À la fois champions du monde, professeurs et ambassadeurs du style, ils participent activement à la renaissance de la danse, en la diffusant dans les festivals, les stages, les vidéos pédagogiques.

Parallèlement, un mouvement plus « social », plus libre, voit aussi le jour, en lien avec la communauté Lindy Hop qui grandit dans les années 1990 et 2000. Les danseurs ne cherchent pas toujours la performance, mais plutôt la connexion, le groove, le plaisir du dialogue dansé. Le Boogie retrouve là une nouvelle jeunesse, au croisement du passé et d’un présent créatif.

Aujourd’hui, grâce à ce retour, le boogie-woogie est à la fois une danse de bal, une discipline sportive, et un art vivant qui continue d’évoluer. On le voit dans les festivals de swing, sur les pistes de compétition, dans les écoles de danse, et jusque sur les réseaux sociaux où la nouvelle génération redonne au Boogie un souffle toujours aussi vibrant.