Origines et histoire du charleston

Le charleston évoque souvent l’image glamour d’une femme blanche des années 1920, comme dans « The Great Gatsby » ou « Chicago ». Pourtant, cette vision ne reflète pas la véritable histoire du charleston. Pour comprendre d’où vient le charleston, il faut revenir à ses origines afro-américaines. Inspiré des rythmes syncopés du ragtime et du jazz traditionnel, et nourri de mouvements issus des danses africaines, ce style est né dans les communautés noires du Sud des États-Unis, notamment à charleston, en Caroline du Sud. Si la naissance du charleston reste difficile à dater précisément, plusieurs récits et influences permettent de retracer l’évolution du charleston et d’en révéler la richesse culturelle.

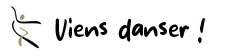

Contexte historique : la ville de Charleston

Il était courant, au début du XXe siècle, de nommer une danse d’après la ville où elle était apparue. Le charleston ne fait pas exception : lorsque des danseurs de cette ville ont exécuté ces pas dans d’autres régions, le public a commencé à l’appeler naturellement la « danse de Charleston » ou simplement le « charleston ».

Mais au-delà de son nom, c’est le contexte unique de charleston, en Caroline du Sud, qui a façonné cette danse et permis son émergence. Dès l’époque coloniale, Charleston s’est imposée comme un centre économique majeur du Sud des États-Unis. Elle abritait le plus grand port négrier d’Amérique du Nord, par lequel près de 150 000 Africains réduits en esclavage ont transité entre le XVIIe et le XIXe siècle. Ces populations, issues de diverses tribus d’Afrique de l’Ouest, ont apporté avec elles un riche patrimoine culturel, notamment en matière de musique et de danse.

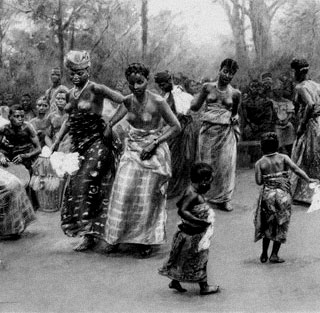

Après l’abolition de l’esclavage en 1863, les Afro-Américains représentaient 56 % de la population de Charleston, un taux plus élevé que dans toute autre grande ville du Sud. Malgré la ségrégation et les conditions difficiles imposées par les lois Jim Crow, les communautés noires ont continué à préserver et enrichir leurs traditions artistiques. La danse et la musique restaient des moyens d’expression essentiels, aussi bien lors des rassemblements festifs que dans les rues.

Parallèlement, Charleston était également une porte d’entrée pour les artistes européens arrivant par son port. Musiciens, danseurs et comédiens venus de France, d’Angleterre et d’autres pays ont influencé la scène artistique locale. Ce brassage culturel a favorisé une fusion entre les traditions africaines et européennes, donnant naissance à de nouvelles formes d’expression musicale et chorégraphique.

L’une des influences les plus marquantes sur le développement du charleston provient de la communauté Gullah/Geechee, issue des esclaves africains installés sur les îles maritimes de la région. Cette culture, qui a su préserver ses pratiques ancestrales, se caractérisait par des rythmes syncopés, des danses collectives et une forte tradition d’improvisation – autant d’éléments qui se retrouveront dans le charleston.

Ainsi, bien avant que le charleston ne devienne une danse mondialement célèbre dans les années 1920, il était déjà un reflet de l’histoire mouvementée de cette ville du Sud, façonné par des siècles d’échanges culturels et de résistances artistiques.

Les Gullah/Geechee : gardiens d’une culture africaine en Amérique

Les Gullah, aussi appelés Geechee, sont les descendants des Africains réduits en esclavage et déportés principalement depuis l’Afrique de l’Ouest vers les Sea Islands, un chapelet d’îles maritimes s’étendant le long des côtes de la Caroline du Sud, de la Géorgie et du nord de la Floride. Dès le XVIIe siècle, les propriétaires de plantations recherchaient des travailleurs spécialisés pour cultiver le riz, une culture exigeante nécessitant un savoir-faire particulier. Les peuples issus de régions comme la Sierra Leone, le Sénégal ou l’Angola, réputés pour leur maîtrise des techniques agricoles, furent donc ciblés et transportés de force en Amérique.

Isolés sur ces îles et dans les marécages côtiers en raison de conditions climatiques hostiles aux colons européens (malaria, fièvres tropicales), les Gullah/Geechee ont pu préserver une part significative de leur héritage africain. Leur langue, un créole à base d’anglais mêlé de nombreux éléments africains, est restée vivante jusqu’à aujourd’hui. Mais ce sont surtout leurs traditions artistiques – musique, danse, artisanat – qui ont influencé la culture afro-américaine et, par extension, certaines formes artistiques populaires aux États-Unis.

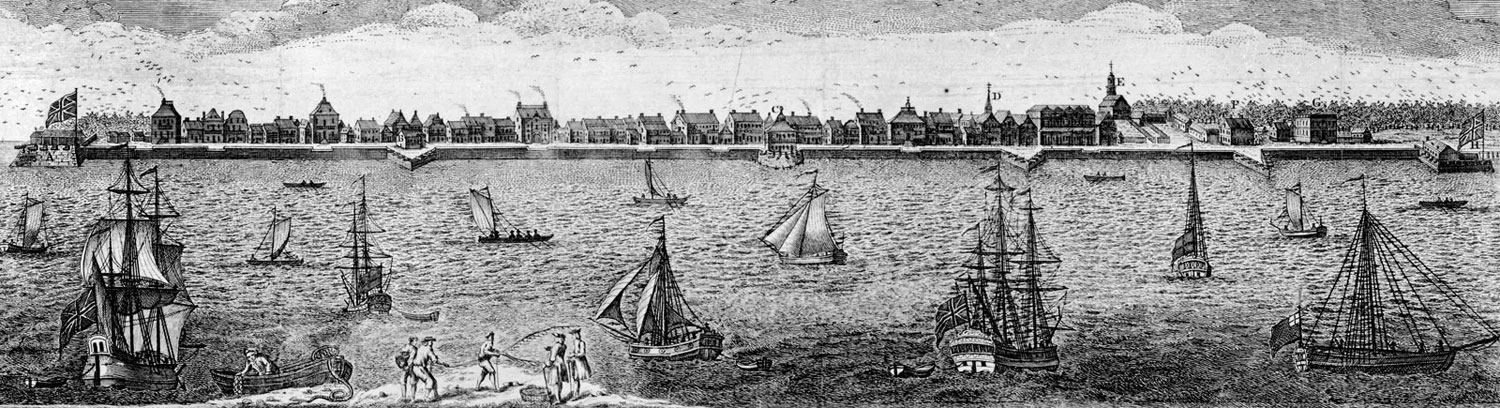

La Jenkins Orphanage Band : un tremplin pour le charleston et le jazz

En 1891, le révérend Daniel Joseph Jenkins, un ancien esclave devenu pasteur, fonde le Jenkins Orphanage à Charleston, en Caroline du Sud. Cet orphelinat, destiné aux enfants afro-américains abandonnés ou sans ressources, ne reçoit aucune aide gouvernementale et doit trouver des moyens de financement. Pour subvenir aux besoins de l’institution, Jenkins a l’idée de former un orchestre composé des jeunes pensionnaires et de les faire jouer dans les rues pour récolter des dons.

La Jenkins Orphanage Band voit ainsi le jour et devient rapidement un phénomène musical. Les enfants sont initiés à la musique dès leur plus jeune âge et maîtrisent un large répertoire allant des marches militaires aux nouvelles tendances comme le ragtime et les prémices du jazz. Grâce à la rigueur de leur formation et à leur talent, l’orchestre acquiert une grande notoriété et commence à se produire bien au-delà des rues de Charleston.

Une influence majeure dans la diffusion du charleston

Dès les premières années du XXe siècle, la Jenkins Orphanage Band est invitée à jouer dans des événements prestigieux. En 1905, elle participe à l’Exposition universelle de Saint-Louis, puis, en 1914, elle se produit au défilé inaugural du président Woodrow Wilson. L’orchestre effectue même des tournées en Europe et joue à Londres et Paris, contribuant ainsi à la diffusion du jazz et des danses afro-américaines à l’international.

Les jeunes musiciens de la troupe ne se contentaient pas de jouer : ils dansaient aussi, intégrant dans leurs performances des pas inspirés des traditions africaines et de la culture Gullah/Geechee. Parmi ces mouvements, certains rappelaient le futur pas de charleston, exécuté avec énergie et expressivité. Comme le groupe était étroitement associé à la ville de Charleston, ses danses ont commencé à être identifiées sous ce nom.

Plusieurs futurs grands noms du jazz ont émergé de la Jenkins Orphanage Band, dont William « Cat » Anderson et Freddie Green, qui poursuivront des carrières brillantes. Mais au-delà des carrières individuelles, c’est l’ensemble de la musique populaire américaine qui a été influencé par cette institution. Grâce à ses tournées et à son impact culturel, la Jenkins Orphanage Band a joué un rôle fondamental dans l’essor du charleston, non seulement comme une danse, mais aussi comme un phénomène musical intimement lié à l’évolution du jazz.

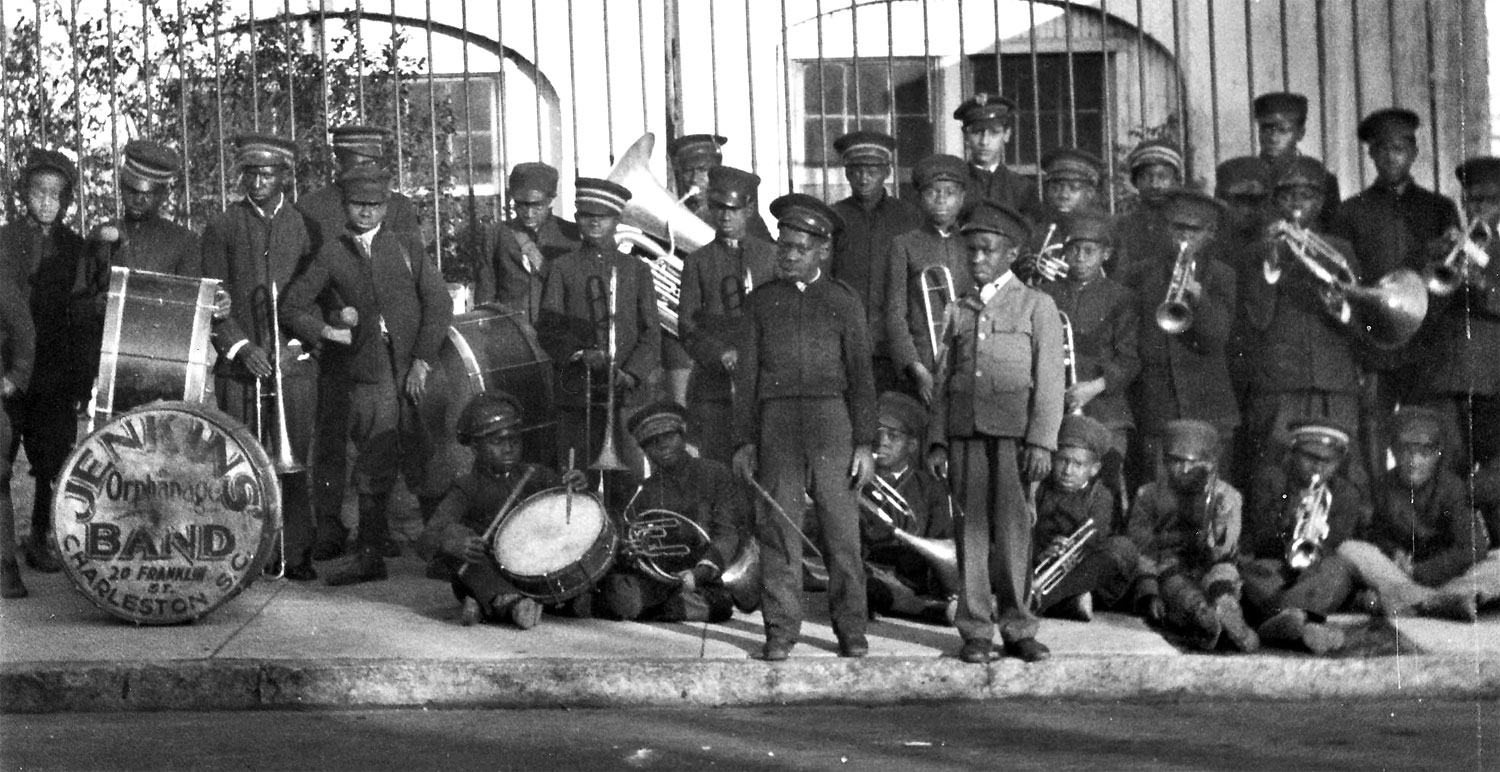

Le Jubba, le Patting Juba et le Hambone : des rythmes africains aux racines du charleston

Le Jubba, également appelé Patting Juba ou Hambone, est une danse d’origine africaine qui s’est développée aux États-Unis au sein des communautés d’esclaves dès le XVIIIe siècle. Son nom vient du mot africain « Giouba », utilisé par plusieurs tribus d’Afrique de l’Ouest pour désigner des danses rituelles impliquant des percussions corporelles et des mouvements de défi. Importée sur le sol américain, cette danse est devenue un moyen d’expression et de communication pour les esclaves, leur permettant de préserver une part de leur identité culturelle tout en s’adaptant aux restrictions imposées par les propriétaires terriens.

Une danse de défi et d’endurance

Le Jubba était généralement exécuté sous forme de duel dansé, où deux hommes s’affrontaient à l’intérieur d’un cercle formé par d’autres participants qui rythmaient la danse en frappant des mains et en tapant du pied. Chaque danseur devait improviser des pas de plus en plus complexes, défiant son adversaire dans une véritable démonstration de virtuosité. Ce format rappelle fortement le jam circle, encore pratiqué aujourd’hui dans les danses jazz et hip-hop.

L’un des pas caractéristiques du Jubba était un shuffle rythmé, où un pied restait toujours en mouvement pendant que l’autre était soulevé du sol. Ce principe de pas rapides et syncopés, associé à une forte interaction avec la musique et les spectateurs, préfigure directement les éléments que l’on retrouvera plus tard dans le charleston et même dans le tap dance.

Des percussions corporelles en réponse à l’interdiction des tambours

Dès le milieu du XVIIIe siècle, de nombreuses colonies américaines interdisent l’usage des tambours africains, par crainte qu’ils ne soient utilisés pour organiser des révoltes d’esclaves. Privés de leurs instruments traditionnels, les esclaves développent alors le Patting Juba, une technique consistant à frapper le corps (cuisses, poitrine, mains, pieds) pour produire des rythmes complexes. Cette forme de percussion corporelle devient un moyen de contourner la censure tout en perpétuant les traditions rythmiques africaines.

Une variante particulièrement populaire, le Hambone, émerge après la guerre de Sécession. Il consiste en une série de percussions effectuées sur le corps, accompagnées de mouvements rapides et d’expressions exagérées, souvent intégrées dans des spectacles de rue et plus tard dans les minstrel shows.

L’influence du Jubba, du Patting Juba et du Hambone est indéniable dans le développement du charleston. Le travail du corps en tant qu’instrument rythmique, la relation dynamique entre danse et musique, ainsi que l’aspect festif et compétitif de ces pratiques, ont directement nourri l’esthétique du charleston des années 1920.

Autres influences afro-américaines dans le développement du charleston

Avant que le charleston ne devienne une danse iconique des années 1920, il s’inscrivait dans une tradition plus large de danses afro-américaines nées dans les plantations du Sud des États-Unis. Ces danses, souvent pratiquées collectivement, mêlaient mouvements rituels africains, rythmes syncopés et expressions corporelles symboliques. Parmi elles, trois styles majeurs ont contribué à façonner le charleston : le Ring Shout, le Cakewalk et le Jay-Bird.

Le Ring Shout : un rituel collectif aux racines africaines

Le Ring Shout, apparu dès le XVIIIe siècle, était une danse pratiquée principalement par les esclaves dans le Sud des États-Unis, en particulier en Caroline du Sud et en Géorgie. D’inspiration africaine, il se caractérisait par un mouvement circulaire continu, accompagné de chants, de battements de mains et de frappements de pieds. Malgré son apparence festive, le Ring Shout était profondément spirituel et souvent associé aux rituels religieux afro-américains.

Des historiens ont relevé des similitudes entre certains pas du Ring Shout et ceux du charleston, notamment les déplacements rythmiques et les mouvements de pieds en réponse à la musique. Ces influences démontrent comment des traditions ancestrales ont progressivement évolué vers des formes de danse plus modernes et urbaines.

Le Cakewalk : une parodie devenue spectacle populaire

Né au XIXe siècle dans les plantations, le Cakewalk était à l’origine une parodie des bals de la haute société blanche. Les esclaves imitaient, en exagérant leurs gestes, les danses élégantes et guindées des propriétaires terriens. Ironiquement, ces derniers trouvaient cette performance amusante sans en comprendre la moquerie sous-jacente et organisaient même des concours où les gagnants recevaient un gâteau (« cake »), d’où le nom de la danse.

Le Cakewalk fut l’une des premières danses afro-américaines à être popularisée auprès du grand public, notamment à travers les minstrel shows et les spectacles de vaudeville du tournant du XXe siècle. Son influence sur le charleston est visible dans les mouvements exagérés des jambes et l’attitude enjouée des danseurs.

Le Jay-Bird : l’ancêtre direct du pas de charleston ?

Selon certaines sources, un pas de danse appelé Jay-Bird, pratiqué dès 1903 à Charleston, aurait directement inspiré le mouvement caractéristique du charleston : le twist des pieds. Ce pas impliquait des rotations rapides des pieds et des genoux, un élément central de la danse qui deviendra célèbre dans les années 1920.

À travers ces différentes influences, on constate que le charleston ne s’est pas créé en un jour, mais est le fruit d’une évolution progressive des danses afro-américaines, mêlant tradition et innovation pour donner naissance à l’un des styles les plus emblématiques de l’histoire de la danse jazz.

Les origines africaines du charleston

Les origines africaines du charleston

L’histoire du charleston est profondément enracinée dans les traditions africaines. Dès le XVIIe siècle, des millions d’hommes, de femmes et d’enfants sont arrachés à leurs terres en Afrique de l’Ouest et envoyés en esclavage dans les colonies américaines. Avec eux, ils emportent un patrimoine culturel riche, marqué par des rythmes complexes, des percussions corporelles et des danses communautaires aux structures codifiées. Malgré la violence de la traite et les conditions extrêmes de la vie dans les plantations, ces traditions survivent et évoluent, donnant naissance à des formes nouvelles de musique et de danse qui influenceront profondément la culture afro-américaine.

Les danses africaines sont avant tout collectives et participatives. Elles se pratiquent en cercle, un format que l’on retrouvera plus tard dans le jam circle des danses jazz et swing. L’improvisation, élément fondamental du charleston, est également une caractéristique des danses africaines, où chaque danseur apporte sa propre interprétation des mouvements. Ce concept de call-and-response, où un danseur ou un musicien initie un rythme ou un pas auquel les autres répondent, est omniprésent dans les traditions africaines et se perpétue dans le jazz et la danse charleston.

Les danses africaines à l’origine du charleston

Plusieurs danses traditionnelles africaines présentent des similitudes frappantes avec le charleston. Dans Jazz Dance: The Story of American Vernacular Dance, Marshall et Jean Stearns soulignent la ressemblance entre le charleston et une danse Obolo du peuple Ibo du Nigeria, caractérisée par des mouvements rapides des jambes et un travail rythmique du corps. Des pas similaires sont également retrouvés dans les danses des Ashanti du Ghana, connus pour leurs performances dynamiques intégrant des jeux de jambes syncopés.

Plusieurs danses traditionnelles africaines présentent des similitudes frappantes avec le charleston. Dans Jazz Dance: The Story of American Vernacular Dance, Marshall et Jean Stearns soulignent la ressemblance entre le charleston et une danse Obolo du peuple Ibo du Nigeria, caractérisée par des mouvements rapides des jambes et un travail rythmique du corps. Des pas similaires sont également retrouvés dans les danses des Ashanti du Ghana, connus pour leurs performances dynamiques intégrant des jeux de jambes syncopés.

Un autre exemple notable est le Batuque, une danse pratiquée dès le XVIe siècle au Cap-Vert et en Guinée portugaise, décrite par les premiers explorateurs européens comme un mélange de percussions corporelles et de mouvements énergétiques exécutés en cercle. Cette danse, réprimée par les colons en raison de sa charge spirituelle et de son pouvoir fédérateur, a survécu sous différentes formes dans les communautés afro-descendantes du Brésil et des Caraïbes, influençant à terme les danses américaines comme le charleston.

Le Patting Juba, apparu dans les plantations du Sud des États-Unis, est un autre héritage direct des danses africaines. Née de la nécessité de contourner l’interdiction des tambours imposée par les esclavagistes, cette technique de percussion corporelle – consistant à frapper le corps avec les mains et les pieds – se retrouve dans les bases rythmiques du charleston.

Un héritage africain toujours vivant

Le lien entre le charleston et ses racines africaines ne se limite pas à l’histoire : il est encore visible aujourd’hui dans la danse jazz, le hip-hop et les danses de rue modernes. Les mêmes principes d’improvisation, de rythmicité et d’interaction avec la musique sont omniprésents dans ces styles.

L’influence des traditions africaines dans la danse charleston rappelle que cette forme artistique ne s’est pas construite en vase clos, mais qu’elle est le fruit de siècles de transmission, d’adaptation et de résistance culturelle. En célébrant le Charleston, on célèbre également l’héritage des cultures africaines qui ont survécu et prospéré malgré l’adversité.

Les premiers danseurs de charleston

Les origines du charleston sont floues, et plusieurs récits évoquent différents danseurs comme étant les premiers à exécuter ses célèbres pas. Parmi eux, trois noms ressortent : Russel Brown, Dan White et Russel Brooks.

Russel Brown, membre du Jenkins Orphanage Band, aurait été, selon le pianiste Willie « The Lion » Smith, le premier à danser le charleston. Cependant, Smith reconnaît aussi que les enfants de l’orphelinat exécutaient déjà des pas similaires bien avant. De son côté, James P. Johnson, compositeur du célèbre morceau Charleston (1923), attribue l’origine du pas à un certain Dan White, un danseur régulier du Jungles Casino à New York vers 1913. Johnson affirme que White était le meilleur danseur du club et que c’est lui qui a popularisé le mouvement.

Enfin, un troisième récit relie ces versions. Une anecdote racontée par Willie « The Lion » Smith mentionne un soir où lui-même, Johnson et Fats Waller observaient un danseur nommé Russel Brooks exécuter des pas de charleston dans les rues de New York. Selon Smith, cette scène aurait inspiré Johnson pour la composition de Charleston. Pourtant, Johnson écrit dans son autobiographie que c’est en observant les danseurs du Jungles Casino qu’il a trouvé son inspiration.

L’appropriation blanche et l’effacement des danseurs noirs

L’appropriation blanche et l’effacement des danseurs noirs

L’absence de reconnaissance officielle pour les premiers danseurs noirs a ouvert la voie à des artistes blancs comme Bea Jackson et Mildred Melrose, qui se sont imposées comme figures de référence du charleston. Mildred Melrose, surnommée la « Reine du charleston », a organisé de nombreux concours entre 1925 et 1926. Bea Jackson, elle, est allée jusqu’à se proclamer créatrice du charleston, usant de cette affirmation comme un levier de promotion. Pour crédibiliser son récit, elle s’est rendue à charleston, y a pris des photos et des vidéos, et a même demandé les clés de la ville.

Ce phénomène d’appropriation s’est aussi traduit par une quasi-absence d’archives visuelles de danseurs noirs de l’époque. Il est aujourd’hui difficile de trouver des images ou vidéos de danseurs afro-américains exécutant le charleston dans les années 1920, si ce n’est Josephine Baker, qui a fait carrière en France.

Une création collective de la communauté noire

Finalement, au-delà de la recherche d’un seul « premier » danseur, il est plus pertinent de voir le charleston comme une création collective de la communauté afro-américaine. Né dans la culture de la danse sociale et du partage, ce style ne peut être réduit à une seule personne. Son succès repose sur l’héritage des danses africaines et afro-américaines, transmises de génération en génération dans un contexte marqué par la ségrégation et les inégalités.

Plutôt qu’une danse de salon glamour, comme la culture populaire l’a souvent dépeinte, le charleston est avant tout une danse populaire, née dans la rue, pratiquée par des communautés noires du Sud des États-Unis cherchant à s’exprimer malgré un quotidien difficile sous les lois Jim Crow. C’est en comprenant cette histoire que l’on mesure toute la richesse et l’importance de cette danse dans l’histoire du jazz et des danses afro-américaines.

Ce qu’il faut retenir sur l’histoire du charleston

Bien que l’on ne puisse identifier avec certitude le premier danseur de charleston, plusieurs éléments ressortent de son histoire. D’abord, contrairement à l’image populaire du charleston comme une danse féminine associée aux flappers des années 1920, les premiers danseurs identifiés étaient des hommes, notamment ceux du Jenkins Orphanage Band. Ce détail remet en question l’iconographie classique du charleston, façonnée par les médias et l’industrie du divertissement.

Ensuite, si le charleston est né dans le Sud, il a probablement été reconnu comme une danse à part entière à New York. Dès les années 1910, des danseurs afro-américains le pratiquaient dans des clubs comme le Jungles Casino, et c’est sur scène, notamment à Broadway en 1923 dans la revue Runnin’ Wild, que la danse a connu un succès fulgurant. Ce phénomène illustre le rôle central de New York comme plaque tournante de la culture afro-américaine et du jazz, qui a permis la diffusion du charleston à travers les États-Unis et au-delà.

Enfin, au lieu de chercher un unique créateur, il est plus juste de considérer le charleston comme le fruit d’un héritage collectif afro-américain, ancré dans des traditions africaines et développé au sein d’une communauté confrontée aux lois Jim Crow et à la ségrégation raciale. Contrairement aux représentations hollywoodiennes, cette danse n’est pas née dans des salons mondains, mais dans la rue, sur les trottoirs de Charleston et les parquets des clubs new-yorkais, portée par des danseurs anonymes.

Le manque de documents visuels sur les danseurs noirs des années 1920 témoigne de l’effacement historique dont cette culture a été victime. Comprendre l’histoire du charleston, c’est reconnaître l’influence essentielle des danses africaines et afro-américaines sur la danse moderne et redonner à cette communauté la place qui lui revient dans l’histoire du jazz.

La danse charleston de nos jours

Le charleston, qui a connu un immense succès dans les années 1920, n’est plus une danse aussi populaire aujourd’hui, mais il reste bien vivant dans certains milieux. Il a su traverser le temps grâce à son énergie, son style unique et son lien fort avec la musique swing. On le retrouve principalement dans les communautés de danse vintage, les spectacles et compétitions, ainsi que dans les événements rétro et les réseaux sociaux.

Le charleston dans les communautés de danse swing

Le charleston fait partie intégrante du Lindy Hop, une danse swing qui connaît un regain d’intérêt depuis les années 1980. De nombreux passionnés à travers le monde se retrouvent dans des festivals et des soirées dédiées aux danses des années 1920 à 1940. Dans ces événements, le charleston est souvent dansé en solo ou en couple, sur des musiques rythmées et joyeuses. Sa rapidité et son style exubérant en font une danse appréciée des amateurs de vintage.

En plus des festivals, de nombreuses écoles de danse proposent des cours de charleston. Apprendre cette danse est souvent un passage obligé pour ceux qui pratiquent le Lindy Hop, car elle partage des pas et des techniques similaires.

Le charleston dans les événements rétro

Avec le retour des modes vintage, le charleston trouve aussi sa place dans des soirées à thème inspirées des années 1920. Les « soirées Gatsby », par exemple, sont devenues très populaires, notamment grâce à l’influence du film The Great Gatsby sorti en 2013. Lors de ces événements, les participants adoptent des tenues élégantes de l’époque et dansent sur du jazz en rejouant l’ambiance des années folles.

Les amateurs de reconstitutions historiques ou de fêtes costumées apprécient aussi le charleston, qui permet d’apporter une touche d’authenticité et d’animation à ces rassemblements.

Le charleston sur les réseaux sociaux

Ces dernières années, les réseaux sociaux ont contribué à redonner une certaine visibilité au charleston. Sur des plateformes comme Instagram ou TikTok, certains danseurs et influenceurs intègrent des pas de charleston dans leurs chorégraphies modernes. Grâce à son côté dynamique et amusant, il attire l’attention et séduit un nouveau public.

Une danse toujours vivante, mais de niche

Même si le charleston n’est plus une danse populaire au même titre que le hip-hop ou la salsa, il reste bien présent dans certains milieux. Il survit grâce aux passionnés de danse swing, aux amateurs de vintage et aux artistes qui aiment son énergie unique. Sa présence dans les compétitions, les soirées à thème et sur les réseaux sociaux prouve qu’il n’a pas disparu, mais qu’il continue d’évoluer avec son temps.