Origines et histoire de la danse contemporaine

La danse contemporaine puise ses racines et ses origines dans la remise en question du ballet classique au tout début du XXe siècle. Sa naissance s’inscrit dans un désir de liberté du corps et d’expression personnelle. Depuis, son histoire est marquée par de nombreuses évolutions : techniques, esthétiques, politiques ou sensorielles. Chaque décennie l’a transformée, enrichie, réinventée. La danse contemporaine après 1980, en particulier, ouvre un nouveau chapitre audacieux, explorant des formes plus hybrides, réflexives ou performatives. Comprendre cette histoire, c’est suivre les traces d’un art toujours en mouvement, en dialogue constant avec son temps et les corps qui l’habitent.

La Rupture et la fondation de la danse moderne fin XIXème

La fin du XIXème siècle marque l’émergence d’une nouvelle approche de la danse, aux États-Unis d’abord. La danse moderne naît aux Etats-Unis aux alentours de 1900 comme une forme de rébellion contre le ballet classique et le vaudeville. Cette révolution chorégraphique voit des artistes rejeter « la nature rigide et impérialiste du ballet » et refuser d’être considérés comme de simples amuseurs. Ils veulent être pris au sérieux comme de véritables artistes. Ainsi, les pionniers de ce mouvement recherchent un style de mouvement authentiquement libre et américain. Leur objectif est de « développer des styles de mouvement distinctement américains » et d’explorer le corps en mouvement de façon continue. Concrètement, ils libèrent le corps des contraintes habituelles du ballet : on remplace le corset et les pointes par des tuniques fluides, on danse pieds nus et on insiste sur le mouvement qui part du centre du corps, voire du plexus solaire. Cette nouvelle approche privilégie l’expression naturelle du corps et fait la danse un art d’expression personnelle plutôt que de divertissement. Ces principes fondateurs établissent les bases de la danse moderne : un rejet de la rigueur académique, une volonté artistique affirmée et une approche plus fluide et vivante du mouvement.

A partir de ce terreau naît la première génération de chorégraphes modernes aux Etats-Unis. Quatre figures majeures sont alors considérées comme pionnières : Isadora Duncan, Loïe Fuller, Ruth St. Denis et Ted Shawn.

Les figures pionnières américaines

Isadora Duncan (1877-1927)

Souvent considérée comme la mère fondatrice de la danse moderne américaine, Duncan redéfinit radicalement la discipline au tournant du siècle. Ses premiers récitals, dès 1898, lui permettent d’imposer sa vision : la danse comme « véhicule pour exprimer l’âme ». Elle rejette les conventions du ballet (corset, pointes, tutu) au profit de tuniques amples inspirées de la Grèce antique, et elle danse pieds nus. Son mouvement partait selon elle du plexus solaire, centre vital du corps, et elle préférait la musique de grands compositeurs comme Chopin, Beethoven ou Wagner à des mélodies populaires. En 1904, elle ouvre une école à Grunewald, près de Berlin, où elle commence à transmettre son approche du mouvement à de jeunes filles surnommées « les Isadorables ». Cette école marque les débuts d’une pédagogie moderne fondée sur la liberté d’expression corporelle, en rupture avec la discipline rigide du ballet classique.

Loïe Fuller (1862-1928)

Ancienne artiste de vaudeville, Fuller devient une visionnaire technique. Dès 1891 elle expérimente l’effet des éclairages au gaz sur ses costumes de soie flottants (la fameuse Danse Serpentine), inventant des jeux de lumière spectaculaires. Fuller est également l’une des premières artistes à breveter ses innovations : elle conçoit des systèmes d’éclairage coloré, des projecteurs filtrés, et développe même des matériaux phosphorescents pour ses costumes. Ces techniques donnent à ses spectacles une ambiance entre rêverie et précision technique. Elle développe un mouvement improvisé fluide, jouant avec les voiles pour créer des formes abstraites. Fuller met l’accent sur l’effet visuel pur : son propos n’est pas de raconter une histoire ou d’exprimer des émotions par le geste, mais de créer des tableaux mouvants où lumière et matière s’entremêlent, préfigurant les recherches du spectacle total.

Ruth St. Denis (1879-1968)

Influencée très tôt par la spiritualité et l’imagerie orientales, comme l’Inde et l’Égypte, St. Denis apporte au début du XXème siècle une dimension mystique et sensuelle. En 1906 elle crée « Radha », une pièce fusionnant figures en spirale, mysticisme hindou et érotisme stylisé. Elle qualifie ses danses de « traductions », c’est-à-dire de traductions gestuelles de thèmes ethniques ou mythologiques. Avec ses œuvres, elle ne cherche pas à copier fidèlement les traditions asiatiques, mais à en faire ressortir une émotion qui parle à tout le monde. Elle fait ainsi entrer des influences venues d’ailleurs dans la danse occidentale.

Ted Shawn (1891-1972)

Danseur américain qui, après avoir collaboré avec St. Denis (ils se marient en 1914), fonde avec elle en 1915 l’école et la compagnie « Denishawn ». Cette institution fondée à Los Angeles devient le creuset de la première génération de danse moderne américaine. Shawn, qui voulait valoriser le rôle masculin dans la danse, ouvre également dès 1933 une troupe exclusivement masculine (Ted Shawn and His Men Dancers). Grâce à Denishawn, de nombreux futurs grands chorégraphes (dont Martha Graham, Doris Humphrey, Charles Weidman…) se forment et poursuivent l’évolution du nouveau vocabulaire chorégraphique américain.

Les développements importants à la fin de la période

Au début du XXème siècle, la danse moderne se densifie et se diversifie, tant en Europe qu’aux États-Unis. Chacune de ces évolutions et de ces artistes participe à élargir le spectre de la danse moderne avant-gardiste, préparant les courants de la danse contemporaine du milieu du XXème siècle.

Influence allemande et expressionnisme dansé

En Europe centrale, notamment en Allemagne, la danse moderne prend une tournure très expressive. Mary Wigman (1886-1973), disciple de Rudolph Laban, devient la figure majeure de cette vague dans les années 1920-30. Son style, souvent décrit comme sombre, lourd et « ancré dans la terre », exploite la force des mouvements bruts et l’abandon à la gravité. Wigman utilise aussi bien le silence que des percussions ou instruments non occidentaux pour accompagner ses solos dramatiques.

Le Bauhaus et le danse comme art total

En même temps, la scène artistique allemande est secouée par le mouvement Bauhaus, dirigé par Walter Gropius. Les expériences de danse menées au Bauhaus (par exemple par Oskar Schlemmer) font de la chorégraphie un élément du Gesamtkunstwerk (« œuvre totale ») : on conçoit la danse en synergie avec le costume, le décor, la lumière et la musique. Les célèbres « Triade Schlemmer » (performances en costume sculptural) en sont un exemple emblématique, mettant l’accent sur l’abstraction et la géométrie du corps en mouvement.

Premières contradictions avec le ballet

Même au sein du ballet traditionnel, des signes de rupture apparaissent. La plus célèbre reste la création du « Sacre du printemps » (mai 1913) par les Ballets russes (chœurs de Stravinsky, chorégraphie de Vaslav Nijinsky). Ce spectacle provoque un scandale : les danseurs adoptaient des postures voûtées, tournés vers l’intérieur, les pieds non pointés et même tremblants, tout ce qui était jusqu’alors proscrit en ballet classique, pour raconter le sacrifice d’une jeune vierge païenne. Même si l’œuvre racontait une histoire, son style de mouvement radical remettait clairement en cause les codes du ballet.

L’émergence de Martha Graham (1894-1991)

Formée chez Denishawn (1916-1923), Martha Graham est une élève de St. Denis et Shawn qui marque les années 1920. En 1926 elle ouvre son propre centre (Martha Graham Center) et, collaborant avec le compositeur Louis Horst, élabore un nouveau langage corporel inspiré des principes de tension-relâchement de François Delsarte. Vers 1930, elle formalise la technique de la « contraction et relâchement », basée sur le principe que le corps exprime des états intérieurs par la spirale du bassin et le contrôle musculaire. En complément de la contraction et du relâchement, elle introduit aussi l’idée de spirale : une torsion du torse autour de la colonne vertébrale, qui intensifie l’expressivité du buste. Cette spirale devient un élément central de son vocabulaire corporel, accentuant l’intensité émotionnelle de ses chorégraphies. Graham renoue également avec la danse pieds nus : désireuse de connecter les danseurs à la terre, elle leur fait abandonner les chaussons de ballet au profit du contact direct du sol.

Doris Humphrey (1895-1958) et Charles Weidman (1901-1975)

Autre duo formé chez Denishawn et ayant créé leur propre compagnie en 1928. Humphrey développe la notion de « chute et récupération » : le mouvement naît du déséquilibre et du ressaisissement du corps sous l’effet de la gravité. Elle nomme ce principe « l’arc entre deux morts » : un moment suspendu entre la perte d’équilibre et la reprise du contrôle, comme un souffle entre deux états d’immobilité. Cette idée poétique illustre sa vision du mouvement comme tension vitale, à mi-chemin entre abandon et maîtrise. Son écriture chorégraphique met en scène le souffle et le balancement du poids, illustrant la lutte entre stabilité et perte d’équilibre.

En 1960, Merce Cunningham réinvente la danse

Ancien élève de Martha Graham, Merce Cunningham a orchestré un virage conceptuel décisif qui a redéfini le rôle et la nature de la danse moderne, et qui a fait de lui une force dominante dans le domaine depuis les années 1960. Ce pivot radical s’est articulé autour d’une idée fondamentale : la danse doit être le mouvement lui-même. Cunningham, qui a quitté la compagnie Graham en 1945, a explicitement rejeté tout contenu psychologique et dramatique dans ses œuvres, affirmant que le sujet de ses chorégraphies était toujours la danse elle-même.

En collaboration avec le compositeur John Cage, qui était son partenaire de vie et un collaborateur fréquent, Cunningham a introduit des innovations considérées comme radicales. La plus célèbre et controversée de ces innovations était que la danse et la musique devaient être créées indépendamment l’une de l’autre et n’existaient ensemble que dans le même temps et le même espace. Cette approche a permis d’abandonner les éléments conventionnels de la composition, tels que la narration, la cause et l’effet, ainsi que l’idée d’un sommet dramatique dans la chorégraphie.

Pour parvenir à cette « pureté » du mouvement, Cunningham a mis en œuvre des « procédures de hasard » comme technique de composition pour introduire un élément de surprise dans ses pièces. Il utilisait notamment le lancer de dés ou le livre de l’I Ching pour déterminer non seulement les séquences de mouvement, mais aussi la disposition des danseurs, l’ordre des apparitions ou les formations scéniques. Tout devenait matière à être reconfiguré par le hasard, ce qui rompait avec l’idée de hiérarchie ou de centralité dans la composition chorégraphique. Dans cette logique, la scène elle-même était repensée : il n’y avait plus de point focal privilégié. Tous les espaces scéniques avaient la même valeur, et chaque spectateur était libre de porter son attention là où il le souhaitait. Ainsi, l’expérience visuelle devenait multiple, fragmentée, sans centre ni narration imposée. Cunningham a également réinventé le vocabulaire du mouvement en y intégrant des mouvements dits ordinaires ou considérés comme un agrandissement du mouvement quotidien. Il a commencé à considérer que tout mouvement pouvait devenir danse, pourvu qu’il soit organisé avec rigueur.

Sa technique rigoureuse, souvent comparée au ballet en raison de son approche droite et linéaire, exigeait des « danseurs réflexifs ». L’une des distinctions clés de la technique Cunningham est que le centre de stabilité n’est pas la colonne vertébrale entière (comme dans le ballet), mais seulement le bassin, permettant à la colonne vertébrale de s’articuler aussi librement qu’un autre membre. Cette dissociation fine entre le tronc, le bassin et les membres autorise une très grande liberté dans les directions, les vitesses, les niveaux et les dynamiques.

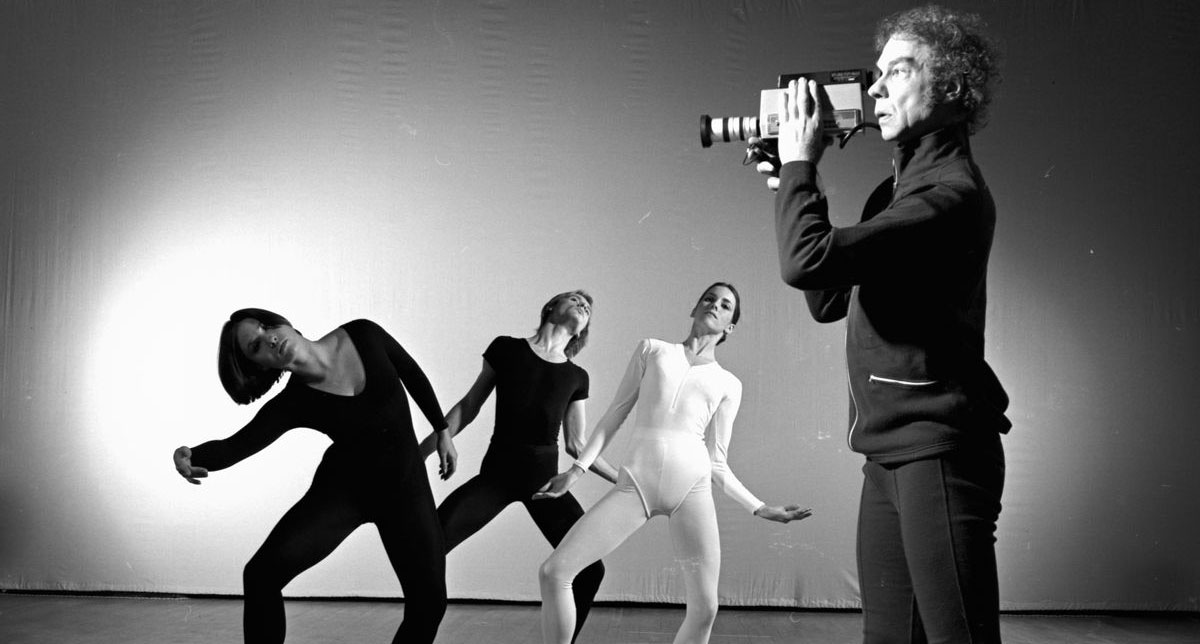

A partir des années 1970, Cunningham commence à expérimenter l’utilisation de la vidéo et de l’informatique dans ses processus créatifs. Il s’appuie notamment sur le logiciel DanceForms, qui lui permet de tester des séquences de mouvements numériquement avant de les transmettre aux danseurs. Il devient ainsi l’un des premiers chorégraphes à intégrer la technologie numérique comme outil de composition, ouvrant un champ nouveau à la création chorégraphique contemporaine.

En s’opposant au style expressif et émotionnel de Graham et en libérant le mouvement de toute instrumentalisation (narration ou sentiment), Merce Cunningham a servi de passerelle entre la danse moderne et la danse post-moderne, jetant les bases des formes multiformes que la danse emprunte aujourd’hui.

Aux origines du postmodernisme : le Judson Dance Theater

Le Postmodernisme émerge dans les années 1960 et représente une révolution majeure dans l’histoire de la danse, prolongeant et radicalisant les explorations lancées par Merce Cunningham. Ce mouvement a rompu avec le besoin de narration et d’expression émotionnelle pour se concentrer sur l’anatomie naturelle. Les chorégraphes postmodernes ont rejeté les mouvements esthétiques et virtuoses au profit de l’expérimentation anatomique naturelle, de l’improvisation et du geste ordinaire, comme le fait de marcher ou de tomber. Cette approche valorisait le mouvement pour lui-même, plutôt que comme un moyen de raconter une histoire ou de présenter une émotion. Ce virage a été porté par des collectifs influents comme le Judson Dance Theater.

Dans le New York du début des années 1960, au cœur du quartier de Greenwich Village, un groupe d’artistes commence à répéter dans un lieu inhabituel : une église baptiste. Ce lieu, la Judson Memorial Church, ne ressemble à rien de ce que le monde de la danse connaît alors. Pas de scène traditionnelle, pas de rideaux ni de coulisses, mais un espace ouvert, accessible, où tout peut être expérimenté. C’est ici que naît le Judson Dance Theater, un collectif qui ne durera officiellement que deux années, de 1962 à 1964, mais qui marquera de façon définitive l’histoire de la danse contemporaine.

Le Judson Dance Theater se forme dans un esprit de rupture. Ces artistes viennent pour la plupart d’horizons variés : certains sont danseurs, d’autres plasticiens, musiciens, poètes ou architectes. Tous partagent un même désir : s’affranchir des conventions imposées par la danse moderne, encore très marquée par la puissance expressive et technique de figures comme Martha Graham ou Merce Cunningham. Pour ces jeunes chorégraphes, la danse ne doit plus reposer sur la virtuosité, la narration ou l’émotion spectaculaire. Elle doit retrouver une simplicité, une vérité, un ancrage dans le réel.

Ainsi, la plupart des œuvres créées à Judson reposent sur des gestes du quotidien. Marcher, s’asseoir, tomber, porter un objet ou traverser l’espace suffisent à constituer une chorégraphie. Le corps devient un matériau brut, débarrassé des exigences académiques. Ce n’est plus la prouesse technique qui importe, mais la qualité de présence, la manière dont un mouvement se déploie dans l’instant. L’improvisation devient une méthode à part entière. Les danseurs ne récitent plus un enchaînement répété, ils agissent, répondent, explorent, souvent en direct, dans l’instant même du spectacle.

A Judson, la musique n’est plus une référence obligatoire. Certains spectacles se déroulent en silence. D’autres sont accompagnés de sons enregistrés, de bruits de la ville ou de compositions abstraites. La danse cesse d’être dépendante du rythme musical. Elle se libère aussi du regard du spectateur, qui n’est plus guidé vers un centre précis. La scène devient un espace égalitaire où chaque point, chaque coin, chaque direction mérite autant d’attention que les autres. Cette radicalité n’a pas de chef de file unique. Parmi les figures marquantes du collectif, on retrouve Yvonne Rainer, qui défend une danse sans séduction ni drame ; Trisha Brown, fascinée par la gravité et les déplacements architecturaux ; Steve Paxton, qui développera plus tard le contact improvisation ; Lucinda Childs, Deborah Hay, David Gordon… Tous explorent, chacun à leur manière, de nouvelles façons d’habiter le mouvement. Leur point commun : le refus des hiérarchies, l’abolition des frontières entre les disciplines, l’attention portée au processus plus qu’au résultat.

Le Judson Dance Theater ne se pense pas comme une compagnie mais comme un espace d’expérimentation. Il n’y a pas de style Judson, pas de méthode unique, mais une attitude partagée : celle de ne rien tenir pour acquis, de questionner chaque geste, chaque règle, chaque format. Cette liberté absolue ouvre la voie à une transformation profonde de la danse contemporaine. En deux années seulement, Judson aura prouvé qu’un mouvement pouvait exister sans décor, sans narration, sans virtuosité. Qu’il suffisait de le regarder, dans toute sa simplicité, pour lui reconnaître une valeur esthétique et politique.

Les prolongements européens : entre théâtre, rituel et abstraction

Tandis que la danse postmoderne américaine explore l’épuration, la dé-hiérarchisation des gestes et le rejet du spectaculaire, un autre courant, profondément européen, prend forme dans les années 1960. Il ne naît pas en opposition mais dans une dynamique parallèle, façonnée par des héritages culturels différents, où le théâtre, la musique, la spiritualité et la mémoire collective occupent une place essentielle.

En Allemagne, c’est au sein d’un terreau sensible marqué par l’expressionnisme et l’après-guerre que Pina Bausch commence à tracer les contours d’une nouvelle manière de danser. Diplômée de la Folkwangschule d’Essen, fondée par Kurt Jooss, elle part à New York en 1960 grâce à une bourse et s’imprègne brièvement de la modern dance américaine. Mais dès son retour, c’est dans la tradition du Tanztheater allemand, cette forme hybride de danse-théâtre apparue dans les années 1920, qu’elle ancre sa recherche. Durant les années 1960, elle danse encore dans les pièces de Jooss, tout en commençant à développer une approche personnelle, fondée sur les émotions, le langage quotidien, les souvenirs fragmentés. Ce n’est qu’en 1973, lorsqu’elle prend la direction du Tanztheater Wuppertal, qu’elle impose pleinement sa vision. Mais l’écho de ses questionnements, eux, résonne déjà dès la décennie précédente : comment faire parler les corps sans qu’ils ne racontent une histoire linéaire ? Comment donner voix aux fragilités humaines, aux rituels du quotidien, à l’inconfort du désir ou de l’ennui ?

Face à cette recherche de vérité émotionnelle, l’univers de Maurice Béjart, lui, s’affirme comme une expérience plus lyrique, exaltée, spectaculaire. Né en 1927 à Marseille, formé au ballet classique, Béjart s’émancipe dès les années 1950 avec la création de « Symphonie pour un homme seul » en 1955, sur une musique de Pierre Schaeffer et Pierre Henry. Mais c’est dans les années 1960, avec le Ballet du XXe siècle qu’il fonde en 1960 à Bruxelles, qu’il développe sa véritable esthétique. Celle-ci se nourrit de spiritualité orientale, de musique classique ou électronique, de grandes figures mythiques et religieuses. Contrairement à la retenue minimale des artistes new-yorkais, Béjart célèbre l’énergie, l’élan collectif, la beauté exaltée des corps. Il crée pour de vastes scènes, mobilise le chœur, les lumières dramatiques, les voix enregistrées ou parlées. Ses pièces, comme « Messe pour le temps présent » (1967) ou « Bhakti » (1968), réinventent une danse qui embrasse à la fois le spirituel et le sensuel, le personnel et le collectif, dans une même expression.

Dans un tout autre registre, la scène britannique entre discrètement mais solidement dans l’histoire de la danse contemporaine grâce à l’ouverture en 1969 de The Place à Londres. Fondé par Robin Howard, ce centre devient très vite un lieu d’expérimentation, de formation et de création pour une nouvelle génération d’artistes britanniques. Il accueille notamment la London Contemporary Dance School et donne naissance à la London Contemporary Dance Theatre. Bien que cette scène soit moins radicale que celle de New York, elle joue un rôle essentiel dans la diffusion de la danse contemporaine en Europe. Influencée par la technique Graham au départ, la danse britannique se tourne peu à peu vers des formes plus conceptuelles, abstraites, parfois narratives, mais avec une retenue dans l’expression des sentiments. Dans les années qui suivent, The Place devient un pôle structurant pour les générations futures, comme Siobhan Davies, Richard Alston ou Michael Clark.

L’émergence des pratiques somatiques (1960-1975)

Au tournant des années 1960, alors que la danse postmoderne s’affranchit des codes spectaculaires, une autre révolution plus silencieuse commence à prendre forme : celle du rapport au corps. Ce n’est plus seulement le mouvement visible qui est interrogé, mais la manière dont il est vécu de l’intérieur. On ne cherche plus à imposer une forme au corps, mais à le rendre disponible, sensible, à l’écouter dans sa respiration, ses appuis, ses tensions. C’est dans ce contexte qu’apparaissent progressivement les premières pratiques somatiques dans le champ de la danse contemporaine.

Le terme « somatique », encore peu utilisé à l’époque, désigne une approche du corps vécue de l’intérieur, qui accorde autant d’importance à la conscience du geste qu’à son exécution. L’une des premières méthodes à nourrir cette transformation est celle développée par Moshe Feldenkrais, un physicien israélien qui, dès les années 1940, élabore une technique fondée sur la prise de conscience par le mouvement. Bien que la méthode Feldenkrais se développe initialement en Europe, elle commence à être introduite dans les milieux de la danse aux Etats-Unis à la fin des années 1950 et connaît un véritable essor dans les années 1960, notamment grâce à des praticiens et danseurs qui cherchent à explorer d’autres voies que la technique académique.

Dans la même période, la méthode Alexander, conçue dès le début du XXème siècle par Frederick Matthias Alexander, revient au premier plan. Elle met l’accent sur l’alignement de la tête, du cou et de la colonne vertébrale, et sur la libération des tensions inutiles. A partir des années 1960, cette approche devient particulièrement influente chez des danseurs désireux de retrouver un rapport plus naturel au mouvement, débarrassé des automatismes contraignants issus des techniques traditionnelles.

Ce climat d’ouverture corporelle s’intensifie encore avec l’apparition du Body-Mind Centering, fondé par Bonnie Bainbridge Cohen au début des années 1970. Ancienne danseuse, éducatrice somatique et chercheuse en anatomie expérientielle, Cohen commence à enseigner dans des contextes alternatifs dès 1973. Sa méthode, qui repose sur l’écoute des systèmes internes (organes, fluides, squelette, cellules), propose une exploration du mouvement depuis l’intérieur du corps, dans une continuité entre geste, sensation et perception. Cette approche trouve un écho immédiat chez les danseurs issus du courant post-Judson, qui cherchent à déconstruire la notion de forme imposée au profit d’un mouvement incarné, organique, en lien avec l’état du corps à l’instant présent.

Parmi les artistes majeurs à intégrer ces dimensions somatiques, Trisha Brown occupe également une place centrale. Dès la fin des années 1960, elle élabore des pièces qui interrogent le poids, la gravité, le déséquilibre, et qui s’inscrivent dans une dynamique d’exploration corporelle fine. Ses performances sur les toits ou contre les murs, comme « Roof Piece » (1971), sont autant d’expériences où le corps s’adapte à un environnement, où l’espace n’est plus donné comme un cadre à remplir mais comme un terrain d’appui, de résonance. Dans son travail, la gravité n’est plus un obstacle à vaincre mais une partenaire de jeu. Elle affirme que c’est « le sol qui apprend au corps comment tomber ».

Cette attention nouvelle au poids, à l’écoute, à la lenteur parfois, trouve un écho puissant dans les recherches menées autour du Contact Improvisation, dont les prémices remontent à la toute fin des années 1960, avant que Steve Paxton ne formalise la pratique en 1972. Dès les premiers essais, le contact improvisé repose sur des principes somatiques : le toucher, le transfert de poids, la disponibilité du corps, la conscience de l’axe et du relâchement. Paxton, influencé par la méthode Alexander et par son expérience chez Merce Cunningham, cherche à créer une danse où les corps entrent en dialogue constant, sans hiérarchie ni préméditation, dans un état de vigilance partagée.

C’est également dans cette dynamique que Mary Fulkerson développe, au début des années 1970, ce qui sera désigné plus tard sous le nom de « Release Technique », une méthode d’entraînement du mouvement qui cherche à libérer le corps de toute tension inutile et à réorienter l’action selon les principes de l’anatomie et de la gravité. Dès 1972, Fulkerson commence à enseigner au Dartington College of Arts en Angleterre, avant de rejoindre quelques années plus tard la School for New Dance Development à Amsterdam, où elle aura une influence considérable sur une nouvelle génération de danseurs européens.

Son approche repose sur l’idée que le mouvement ne naît pas d’une volonté de « faire », mais d’une écoute attentive des structures internes du corps : le squelette, les organes, les tissus, et leur dialogue avec l’environnement. Loin de viser l’effet ou la performance, la technique de Fulkerson privilégie la fluidité, l’économie d’effort, et la perception de la continuité entre le corps et l’espace. En cela, elle s’inscrit pleinement dans la constellation somatique qui irrigue la danse contemporaine des années 1970. Elle rejoint les préoccupations de Bonnie Bainbridge Cohen ou de Steve Paxton, mais avec une rigueur analytique qui la distingue et en fait une des rares techniques formalisées issues de cette mouvance.

Aux origines critiques de la danse contemporaine engagée

A la fin des années 1960, les secousses politiques, sociales et culturelles traversent l’Amérique comme une onde de choc. La guerre du Vietnam, les luttes pour les droits civiques, le mouvement féministe et la contre-culture bouleversent profondément le paysage intellectuel et artistique. Dans cette effervescence, la danse contemporaine, déjà affranchie des codes du spectacle traditionnel, devient un terrain fertile pour poser autrement la question du corps. Non plus comme simple matière esthétique, ni seulement comme instrument d’expérimentation formelle, mais comme territoire politique. Un lieu à habiter, à revendiquer, à libérer.

C’est dans ce climat que certaines figures chorégraphiques émergent avec une conscience aiguë des enjeux sociaux liés au corps. L’un des noms les plus emblématiques de cette inflexion est celui d’Anna Halprin, installée en Californie, loin des cercles new-yorkais. Dès le début des années 1960, elle développe une pratique profondément enracinée dans l’environnement, le groupe et l’écoute. Chez elle, danser devient un acte de présence radicale : une manière d’être au monde, de transformer l’espace commun, de retrouver la puissance du geste simple. Son travail dépasse le cadre de la scène. Il s’invite dans la nature, dans les rues, dans les communautés, dans les groupes de malades ou de personnes en marge. Halprin n’invente pas seulement des formes , elle tisse du lien, soigne, interroge.

Son projet Dance for All People, amorcé dès 1967, pose les jalons d’une danse inclusive, non hiérarchisée, où les participants ne sont pas sélectionnés selon leur virtuosité mais selon leur disponibilité à explorer, à être ensemble. Pour Halprin, chaque corps est légitime. Chaque corps est porteur d’une mémoire, d’un vécu, d’une histoire qui mérite d’être entendue, même quand elle échappe aux normes esthétiques dominantes. Elle travaille notamment avec des personnes atteintes de cancer, des minorités raciales, des communautés féminines, et transforme la danse en un outil de libération collective. C’est aussi à cette époque qu’elle élabore, avec son mari architecte Lawrence Halprin, les « Scores » : partitions ouvertes et évolutives, sortes de consignes écrites ou dessinées, qui proposent aux participants un cadre souple pour explorer la relation au corps, au groupe et au paysage.

Mais cette politisation du geste ne se limite pas à l’intime ou au thérapeutique. Elle s’ancre aussi dans un refus croissant des modèles dominants du corps dansé. Les artistes post-Judson et leurs héritiers refusent les représentations standardisées : ils rejettent l’idée d’un corps unique, jeune, blanc, mince, performant. Ils revendiquent des corps vieillissants, féminins, racisés, abîmés, parfois malades. Ils posent la question du corps comme champ d’énonciation politique. Qui a le droit de se montrer ? Qui a le droit de bouger ? Quelle histoire un corps silencieux peut-il faire entendre ? Ce sont là des interrogations qui, sans toujours être formulées explicitement, traversent les pratiques les plus radicales de cette période.

La danse devient alors un acte de résistance. Elle s’engage dans la rue, s’invite dans les lieux alternatifs, sort des théâtres et dialogue avec les mouvements militants. Elle s’ouvre aussi à des pratiques ritualisées, inspirées par des formes extra-occidentales, non pour les imiter mais pour décentrer le regard, élargir le champ des possibles. Certaines chorégraphes, souvent femmes, s’emparent de la scène pour déconstruire les stéréotypes de genre, les postures assignées, les représentations dominantes. A travers des gestes simples, parfois bruts, elles remettent en jeu les identités, les rôles, les hiérarchies.

LIRE LA SUITE …