Origines et histoire du flamenco

Le flamenco est bien plus qu’une danse : c’est l’expression profonde de l’âme andalouse. Né du croisement des cultures gitanes, arabes, juives et populaires, il reflète des siècles de joies, de luttes et de mémoire collective. Comprendre les origines du flamenco et retracer l’histoire du flamenco, c’est plonger dans un art à la fois enraciné en Andalousie et universel par l’émotion qu’il transmet. De ses premières formes intimes aux grandes scènes internationales, le flamenco n’a cessé d’évoluer tout en gardant son intensité et son pouvoir d’émouvoir. Aujourd’hui encore, il incarne une tradition vivante et un patrimoine culturel reconnu dans le monde entier.

Etymologie du mot « flamenco »

D’où vient le terme « flamenco » ? Encore une fois, personne ne le sait, mais les théories abondent. Le mot « flamenco » signifiait à l’origine (selon les dictionnaires espagnols) « flamand » et « flamant » (en référence à l’oiseau), et signifie aujourd’hui également « grossier et insolent ». Naturellement, ces significations ont donné naissance à plusieurs théories. L’une d’elles, soutenue par plusieurs encyclopédies anglophones, suggère que le terme a été appliqué à cet art parce que certaines positions du danseur rappellent l’oiseau flamant rose (une théorie un peu ridicule, mais colorée).

La théorie « flamande » est plus crédible. Elle affirme que les Juifs espagnols ayant migré en Flandre furent autorisés à chanter leurs chants religieux librement. Ces chants furent alors appelés « chants flamenco » par leurs proches restés en Espagne, où l’Inquisition les leur interdisait. Une autre théorie, basée sur les significations du mot « flamenco » dans les dictionnaires, affirme que le mot a été appliqué aux flamencos parce qu’ils étaient considérés comme « grossiers et insolents ». Cependant, les flamencos existaient bien avant que cette signification ne soit attribuée au mot, qui ne date que du siècle dernier. En d’autres termes, le mot « flamenco » a acquis la signification de « grossier et insolent » au siècle dernier précisément parce que les flamencos, déjà appelés ainsi, étaient perçus comme grossiers et insolents.

La théorie la plus probable affirme que le mot « flamenco » est une déformation des mots arabes « felag » et « mengu » (felagmengu), qui signifient « paysan fugitif ». Il est probable que ce terme ait été emprunté aux Arabes (l’arabe était une langue courante en Andalousie à cette époque) et appliqué à toutes les personnes persécutées qui s’enfuyaient dans les montagnes. Par son usage en espagnol, « felagmengu » s’est transformé en « flamenco », jusqu’à ce que le terme soit finalement adopté par les fugitifs eux-mêmes et, par extension, appliqué à leur musique.

Quelles sont les origines du Flamenco ?

Contrairement à une croyance répandue, les gitans espagnols ne sont pas les seuls créateurs du mystérieux art appelé flamenco. Il est plutôt généralement admis que le flamenco est un mélange des musiques de nombreuses cultures qui ont joué un rôle important, directement ou indirectement, au fil des siècles en Andalousie, les plus influentes étant les cultures musulmane, juive, indo-pakistanaise et byzantine.

Quand le flamenco a-t-il commencé ? Personne ne le sait. Il semble cependant raisonnable de supposer qu’un folklore similaire au flamenco existait en Andalousie bien avant que cet art ne prenne ce nom. Les Arabes (du VIIIe au XVe siècle) et les Juifs séfarades, en particulier, possédaient tous deux des cultures musicales avancées, tout comme certains des premiers souverains d’Andalousie, notamment les Grecs et les Romains. Il serait absurde de croire que les gens ordinaires de ces époques n’exprimaient pas leurs sentiments à travers la chanson, la danse et les instruments de musique.

Quand les gitans sont-ils entrés en scène ? Une vague de gitans est arrivée en Espagne au XVe siècle, après avoir été persécutée et expulsée d’Inde par Tamerlan vers l’an 1400 après J.-C. Apparemment, après leur expulsion, de nombreuses tribus ont erré vers l’ouest, se répandant à travers le Moyen-Orient et le long des deux rives de la Méditerranée. D’autres tribus ont voyagé vers le nord à travers la Russie, les Balkans, l’Allemagne et la France, pour finalement arriver en Espagne en 1447. Cette migration et son arrivée éventuelle à Barcelone sont confirmées par divers documents et manuscrits de cette époque.

D’autres théoriciens affirment qu’une migration antérieure de gitans vers l’Espagne a eu lieu bien avant le XVe siècle. Selon eux, cette migration aurait eu lieu au VIIIe siècle, lorsque de nombreuses tribus de gitans seraient entrées en Andalousie en tant que suiveurs des forces musulmanes envahissantes. Cette théorie est en partie renforcée par les différences notables entre les gitans du nord et du sud de l’Espagne. La langue, les coutumes, le tempérament et même l’apparence générale des deux groupes varient considérablement. Les gitans du nord sont, d’une manière générale, bien plus enclins à rester en marge de la société et conservent un aspect typiquement « gitan », tandis que ceux du sud, dont les familles seraient en Espagne depuis sept siècles de plus, se sont considérablement mêlés aux habitants de l’Andalousie, perdant ainsi une grande partie de leur apparence gitane et de leurs coutumes au fil du temps.

Quoi qu’il en soit, la plupart des théoriciens s’accordent à dire que le flamenco, tel que nous le connaissons aujourd’hui, n’a commencé à se développer qu’au XVIe siècle. C’est à cette époque que le royaume de Castille a décidé de débarrasser l’Espagne des minorités dans un effort de propagation de la pureté de la race et de la religion (une politique déplorable qui a vidé l’Espagne d’une grande partie de ses classes professionnelles, marchandes et laborieuses, plongeant ainsi le pays dans un déclin dont il ne se remet que récemment). Tous les Juifs et Musulmans refusant de se convertir au christianisme furent expulsés du pays, et tous les gitans qui ne voulaient pas quitter la route pour s’établir dans des occupations sédentaires utiles furent également encouragés à partir (le décret contre les gitans nomades fut cependant beaucoup plus difficile à appliquer, et nombre d’entre eux échappèrent à l’expulsion). Ces lois furent appliquées par l’Inquisition, qui prit des mesures sévères contre les membres de ces cultures interdites refusant d’obéir ou considérés comme insincères dans leur récente conversion au christianisme.

En conséquence, ces trois cultures persécutées, juive, musulmane et gitane, qui en apparence, avaient peu en commun, se retrouvèrent unies face à un ennemi commun : la redoutée Inquisition. De nombreux éléments rebelles de ces cultures se regroupèrent en bandes dans des régions montagneuses inhabitées, se cachant dans la nature et menant des raids contre les communautés chrétiennes et les caravanes pour se ravitailler en nourriture et provisions. Ils furent bientôt rejoints par de nombreux fugitifs et dissidents chrétiens, ajoutant ainsi une quatrième culture distincte.

On pense qu’à partir de cette vie commune entre ces peuples persécutés sont apparues les premières formes du flamenco, tel que nous le connaissons. Les musiques religieuses et populaires musulmanes, juives, indiennes et chrétiennes se sont mélangées, évoluant au fil des ans en une forme musicale sophistiquée à bien des égards, mais développée à un niveau primitif par une société marginalisée.

Des cafés cantantes au flamenco moderne

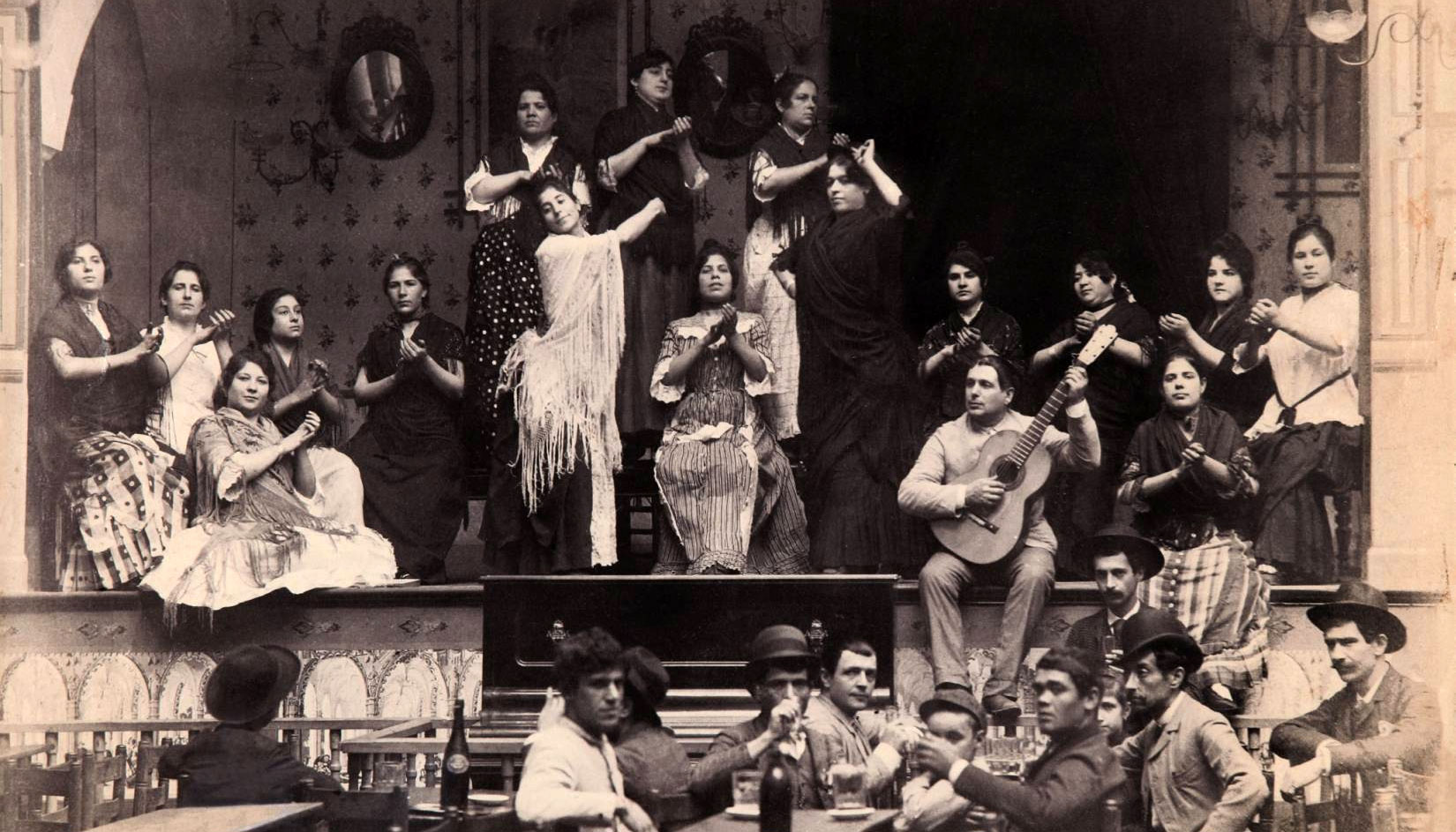

Entre 1850 et 1900, l’Espagne, en particulier les villes de Séville et Madrid, connaît un bouleversement dans ses pratiques culturelles et sociales, avec l’émergence d’un nouveau type d’établissement : le café cantante. Ces lieux, inspirés du modèle français du café-concert, mêlent consommation et spectacle vivant. Au départ simples cafés où l’on pouvait écouter de la musique, ils se transforment progressivement en véritables espaces de spectacle avec scène, éclairage et artistes professionnels. En quelques décennies, ils deviennent des centres majeurs de loisirs urbains, intégrés dans une logique commerciale, et participent à la naissance d’une culture populaire moderne.

C’est dans ces cafés que le flamenco va trouver un terreau exceptionnel pour se diffuser et se structurer. À l’origine, cette musique et danse andalouse, issue du monde gitan et du folklore rural, était confinée aux fêtes privées ou aux académies de danse. Mais les cafés cantantes vont l’amener sur une scène publique, lui permettant de toucher un public large et diversifié. Le flamenco y est mis en valeur par des artistes emblématiques comme Silverio Franconetti, qui contribuent à sa professionnalisation tout en gardant son essence expressive et populaire. Très vite, le flamenco devient l’un des principaux attraits des cafés cantantes, qui se multiplient à Séville et à Madrid, puis dans d’autres villes.

Le public de ces établissements est très hétérogène : on y croise des ouvriers, des étudiants, des soldats, mais aussi des bourgeois, des aristocrates, et des figures du monde taurin. La soirée y est rythmée par des spectacles variés, souvent très animés, dans une ambiance bruyante, festive et parfois transgressive. Les femmes, souvent danseuses ou chanteuses, y jouent un rôle central, mais leur présence artistique est aussi sexualisée, ce qui contribue à l’image sulfureuse des lieux.

Cette démocratisation du spectacle ne plaît pas à tout le monde. La bourgeoisie libérale, soucieuse d’ordre moral et de respectabilité, critique vivement ces cafés. Elle les accuse de promouvoir l’oisiveté, la débauche et la prostitution, notamment à cause des danses suggestives, des fêtes privées et de la fréquentation masculine exclusive des élites oisives. Le flamenco, associé à ces excès et à une forme de sensualité populaire, devient la cible d’un discours répressif, relayé par la presse et la littérature de l’époque. Malgré ces attaques, les cafés cantantes prospèrent, attirant même des voyageurs étrangers fascinés par cette Espagne exotique et pittoresque.

Ainsi, entre 1850 et 1900, les cafés cantantes ont joué un rôle décisif dans l’évolution des loisirs urbains en Espagne et dans la visibilité du flamenco, qui passe du monde marginal des gitans à la scène publique, amorçant son chemin vers la reconnaissance nationale… puis internationale.

Le flamenco de nos jours

A partir du milieu du XXème siècle, le flamenco entre dans une nouvelle phase de son histoire, marquée par de profonds bouleversements à la fois artistiques, sociaux et culturels. Il sort progressivement de l’Espagne profonde pour s’ouvrir au monde, tout en étant traversé par des tensions entre tradition et modernité, entre préservation d’un héritage et recherche d’innovation. Cette période ne peut être réduite à une seule dynamique, car elle reflète des courants parallèles et parfois contradictoires.

Dans l’Espagne de l’après-guerre, marquée par la dictature franquiste, le flamenco est récupéré comme symbole folklorique national. Le régime l’utilise dans une logique de propagande touristique : l’image de l’Andalouse en robe à volants, du danseur viril frappant le sol et du guitariste romantique devient emblématique de l’identité espagnole promue à l’étranger. Le flamenco devient alors un produit de consommation culturelle, présenté dans des spectacles arrangés, stéréotypés, souvent vidés de leur intensité émotionnelle d’origine. On assiste à la prolifération des tablaos flamencos, restaurants-spectacles où le flamenco est joué quotidiennement pour les touristes, souvent dans des versions édulcorées et raccourcies, adaptées aux attentes du public.

Mais cette folklorisation ne signifie pas la disparition de la tradition. Au contraire, dans les milieux gitans ou populaires, notamment à Séville, Jerez ou Utrera, le flamenco continue à se transmettre dans l’intimité, dans les fêtes familiales, les juergas, les patios. Certains artistes, comme La Paquera de Jerez, Fernanda et Bernarda de Utrera, Manuel Agujetas ou El Chocolate, poursuivent une pratique du cante jondo fidèle aux racines, même s’ils se produisent aussi sur scène. Ce flamenco-là reste enraciné, austère, indompté, souvent méconnu du grand public mais profondément respecté des aficionados.

À partir des années 1960, le flamenco commence aussi à connaître une révolution musicale portée par une nouvelle génération d’artistes. La guitare, jusque-là majoritairement au service du chant, devient un instrument de création autonome. Paco de Lucía, né en 1947, change définitivement la place du guitariste en introduisant une virtuosité nouvelle, des harmonies plus riches, et en ouvrant la porte à des fusions avec le jazz, la musique latine ou la musique classique. À ses côtés, des chanteurs comme Camarón de la Isla transforment la manière de chanter : tout en restant enracinés dans le duende, ils introduisent une esthétique plus contemporaine, une liberté rythmique, un phrasé plus personnel. Le flamenco s’ouvre alors à des formes expérimentales, tout en suscitant la méfiance des puristes.

Dans les décennies qui suivent, cette tension entre fidélité à la tradition et désir d’innovation devient centrale. Certains dénoncent une perte d’authenticité, d’autres y voient une preuve de vitalité. Le flamenco se diversifie : il devient musique de concert, matériau pour la danse contemporaine, base de fusions avec le rock, la pop, le hip-hop ou les musiques électroniques. Il s’internationalise, attire des artistes du monde entier, entre dans les conservatoires, les festivals, les circuits universitaires.

Malgré cette évolution, le flamenco ne cesse d’être habité par une mémoire vivante. Même dans ses formes les plus modernes, il garde une relation au corps, au rythme et à l’émotion qui le rattache à son origine. À partir de 2010, l’UNESCO reconnaît le flamenco comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité, consacrant ainsi sa valeur universelle.

Le flamenco inscrit par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’humanité

Première tentative en 2004, premier refus

En 2004, l’Andalousie a voulu faire reconnaître le flamenco par l’Unesco comme un « chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité ». C’était une reconnaissance importante, mais chaque pays ne pouvait proposer qu’un seul dossier. Lors d’une réunion nationale, c’est la fête catalane du Patum de Berga qui a été choisie à la place du flamenco. Ce choix a créé des débats. Certains pensent que c’était dû à des tensions politiques entre le gouvernement central espagnol et les régions comme l’Andalousie. D’autres estiment que le dossier catalan était tout simplement mieux préparé. Le flamenco n’a donc pas pu être proposé officiellement cette année-là, sauf si une candidature internationale était organisée avec d’autres pays.Deuxième tentative en 2005, encore un échec

L’année suivante, l’Andalousie décide de changer de stratégie. Elle prépare un nouveau dossier avec la Tunisie, l’Algérie et le Maroc. Ce dossier met en avant un lien culturel entre le flamenco et la musique andalouse traditionnelle (música andalusí). Ce projet multinational est accepté par l’Espagne, mais finalement, l’Unesco le rejette. Les raisons du refus sont floues : certains disent que le flamenco ne risquait pas de disparaître, donc ne correspondait pas aux critères de l’époque. L’Unesco, de son côté, dit que le dossier était déséquilibré entre les deux types de musiques. Ce refus a aussi provoqué des tensions entre l’Andalousie et le gouvernement espagnol. Malgré cela, ce travail a permis de réunir beaucoup d’informations précieuses sur le flamenco, grâce à des chercheurs qui ont contribué à la candidature.Troisième tentative en 2010, le flamenco inscrit par l’UNESCO

En 2010, l’Andalousie prépare un nouveau dossier pour l’Unesco, en tenant compte des erreurs passées et d’un changement important dans les critères. Désormais, l’Unesco ne cherche plus uniquement à protéger des traditions en danger, mais aussi à reconnaître des cultures vivantes. L’Andalousie décide donc d’inclure d’autres régions espagnoles, comme Murcie et l’Estrémadure, pour montrer une unité nationale. Cette collaboration donne plus de poids au dossier. En parallèle, l’Andalousie insiste sur le fait que le flamenco est une part essentielle de son identité culturelle. Elle parle même de « notrification » du flamenco, un mot qui signifie « faire du flamenco quelque chose qui nous appartient ». L’objectif est de montrer que le flamenco est profondément andalou, tout en affirmant qu’il appartient aussi au patrimoine culturel mondial. Cette troisième tentative sera la bonne et le flamenco est alors reconnu au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO le 16 novembre 2010 !