Origines et histoire du foxtrot

Les clubs afro-américains, ragtime et blues naissant

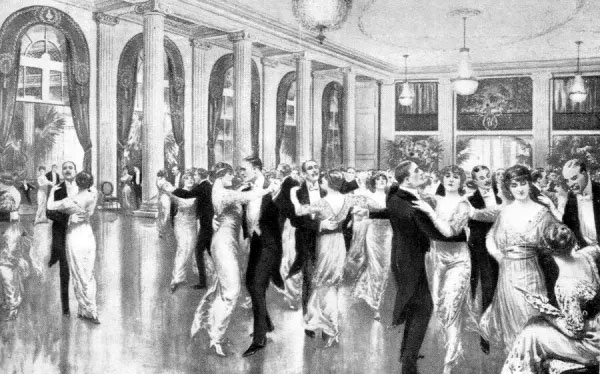

Au début des années 1910, New York et d’autres grandes villes américaines comptaient des clubs privés réservés aux Afro-Américains. Ces lieux n’étaient pas seulement des espaces de sociabilité, mais aussi des foyers créatifs où musiciens et danseurs expérimentaient de nouvelles formes artistiques. La musique dominante y était souvent le ragtime syncopé et, de plus en plus, les prémices du blues. On y dansait des pas improvisés, mélange de glissés, de petits trottinements, de variations rythmiques, parfois inspirés d’animaux (turkey trot, bunny hug, etc…).

A New York vers 1910, dans des quartiers comme Harlem ou Tenderloin se trouvent des clubs réservés aux Afro-Américains, discrets. L’entrée n’est pas ostentatoire : une enseigne modeste, un portier qui connaît tout le monde et qui choisit soigneusement qui peut entrer, on veut préserver l’ambiance et éviter les ennuis.

On y retrouve des habitués : des couples élégants, des musiciens en pause, des journalistes ou artistes noirs influents. Les hommes portent souvent un costume trois-pièces impeccable, parfois avec un chapeau melon posé sur la table ; les femmes arborent des robes fluides, parfois audacieusement courtes pour l’époque, avec des plumes ou des perles.

Dans un coin, un petit orchestre joue du ragtime syncopé, parfois agrémenté de blues naissant. On y voit un piano droit, une clarinette, un cornet et une batterie légère. Le chef d’orchestre peut improviser un changement de tempo, lancer un break, ou ralentir brusquement la cadence — et les danseurs suivent, adaptant leurs pas.

Sur la piste, les couples ne respectent pas toujours les figures strictes des danses de salon. On improvise, on se laisse porter par le rythme. Certains enchaînent des petits trottinements vifs, presque comme s’ils marquaient chaque accent du piano ; d’autres glissent avec de longs pas lents, puis accélèrent soudain. On voit déjà l’alternance de pas lents et rapides qui deviendra la signature du foxtrot. Il y a aussi une certaine liberté corporelle : épaules qui se balancent légèrement, bustes qui se rapprochent plus que dans les danses « propres » de l’époque.

Harry Fox

Harry Fox

Harry Fox, de son véritable nom Arthur Carringford, est né le 25 mai 1882 à Pomona, en Californie. Son adolescence est marquée par des débuts modestes où dès 15 ans il gagne sa vie en travaillant dans un cirque avant de se tourner vers le baseball.

Attiré par les planches et le vaudeville, il débarque à San Francisco. En 1904, il joue dans une pièce intitulée « Mr Frisky of Frisco », puis après le tremblement de terre de 1906, il migre vers New York.

Nous sommes en 1914, le New York Theatre a sa salle principale, mais sur le toit, on trouve un espace très particulier : le Jardin de la Danse. C’est un lieu mondain, à ciel ouvert quand la météo le permet, où l’on vient écouter de la musique, danser, voir et être vu. On y installe des tables autour d’une piste entourée de guirlandes électriques.

C’est là qu’entre en scène Harry Fox. Costumé avec soin, sourire accrocheur, il s’avance accompagné de ses danseuses, les « American Beauties ». L’orchestre attaque un ragtime entraînant : syncopes, accentuations vives, tout ce qu’il faut pour donner envie de bouger. Mais au lieu des pas glissés et élégants qu’on attendrait d’une valse ou d’un two-step, Harry improvise un pas trottiné. Ce n’est pas juste marcher vite : c’est une alternance vive de pas courts, légèrement rebondis, rythmés par la musique, presque comme si ses pieds couraient en douceur sur la piste.

Le public n’a jamais vu ça. Ça n’a pas la retenue des danses de salon, ni la raideur de certaines chorégraphies de scène. C’est joyeux, un peu espiègle, et terriblement contagieux. Les spectateurs rient, tapent du pied, et certains essaient déjà d’imiter. Très vite, on se met à parler du « trot de Fox » (Fox’s trot), et le nom va s’ancrer.

Un instructeur de danse de l’époque, F. L. Clendenen, le mentionne explicitement dans son manuel « Dance Mad » (1914), sous la rubrique Fox Trot No. 2 (as danced by Mr Fox). Cette référence renforce définitivement l’association entre Fox et ce nouveau style de danse. Bien que l’invention de cette danse soit le fruit d’influences multiples et d’un contexte afro-américain préexistant, l’histoire populaire retiendra que le nom vient d’Harry Fox.

Vernon et Irene Castle

Vernon et Irene Castle

Vernon et Irene Castle se sont rencontrés à New York en 1910, dans un contexte qui n’avait rien à voir au départ avec la danse mondaine.

À cette époque, Vernon, né William Vernon Blyth en Angleterre en 1887, travaillait déjà comme acteur et danseur dans le monde du théâtre musical. Il s’était installé aux États-Unis pour se produire dans des spectacles de vaudeville et de comédie musicale. Irene Foote elle, née en 1893, était une jeune Américaine issue d’une famille aisée de New Rochelle, dans l’État de New York. Elle adorait danser, mais n’avait pas encore de carrière artistique.

La rencontre a eu lieu par l’intermédiaire de l’ami et futur mari de la sœur d’Irene, qui connaissait Vernon. On raconte que Vernon cherchait une partenaire pour une répétition ou un petit spectacle, et qu’Irene, qui n’avait jamais dansé professionnellement, s’est proposée presque par jeu. La complicité entre eux fut immédiate : ils partageaient un sens du rythme exceptionnel et une aisance naturelle sur scène.

Leur alchimie, autant personnelle que professionnelle, les rapprocha rapidement. En moins d’un an, ils étaient mariés (1911) et commençaient à se produire ensemble dans des spectacles new-yorkais, avant de partir à Paris où leur style raffiné allait exploser sur la scène internationale.

En 1911, peu après leur mariage, Vernon et Irene Castle s’installent à Paris. Vernon avait déjà trouvé du travail dans une revue parisienne et comptait profiter de l’effervescence artistique de la capitale. Irene, elle, n’avait encore jamais travaillé comme artiste, mais Paris, à cette époque, c’est l’âge d’or du music-hall, des cafés-concerts, et des rythmes venus d’Amérique.

C’est au Café de Paris, l’un des lieux les plus en vue, qu’ils vont se faire remarquer. Le directeur du cabaret leur propose de danser sur scène après les avoir vus exécuter des pas lors d’une soirée. Le public parisien est séduit par leur style élégant, très différent des danses exubérantes et parfois provocantes à la mode. Les Castles introduisent des danses américaines comme le One-Step, le Texas Tommy ou des premières formes de trot, mais en les adoucissant et en les rendant fluides, presque aristocratiques.

Leur style tranche radicalement avec les démonstrations tapageuses de l’époque : pas d’acrobaties inutiles, des gestes nets, une posture impeccable, et surtout, une connexion très lisible entre les deux partenaires. Cette « danse propre » plaît autant à la haute société qu’au grand public. Très vite, les Castles deviennent une attraction incontournable des soirées parisiennes.

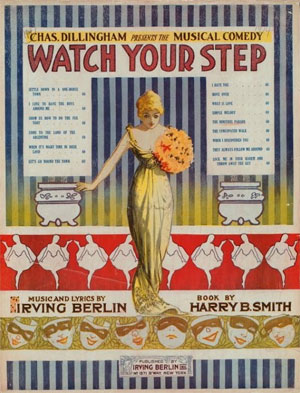

En 1912, leur réputation est telle qu’ils sont invités à se produire dans d’autres lieux prestigieux en France, puis en Angleterre. Mais c’est surtout leur retour à New York en 1912, qui lancera leur carrière américaine. Leur première consécration à Broadway arrive avec Watch Your Step (1914), la première comédie musicale d’Irving Berlin. Leur participation rend le spectacle inoubliable et assoit leur image de couple le plus élégant et moderne de l’Amérique.

Quand le foxtrot commence à circuler à New York en 1914, il n’existe pas encore sous une forme raffinée. On le voit dans des clubs afro-américains, sur du ragtime syncopé, avec des pas parfois sautillants, proches de ce que faisait Harry Fox sur scène. C’est une danse vive, un peu brute, plaisante à voir, mais pas encore assez raffinée pour séduire le beau monde.

Quand le foxtrot commence à circuler à New York en 1914, il n’existe pas encore sous une forme raffinée. On le voit dans des clubs afro-américains, sur du ragtime syncopé, avec des pas parfois sautillants, proches de ce que faisait Harry Fox sur scène. C’est une danse vive, un peu brute, plaisante à voir, mais pas encore assez raffinée pour séduire le beau monde.

Les Castles découvrent cette danse à peu près à ce moment-là. Vernon, curieux et toujours en quête de nouveautés, affirme avoir vu une forme de « foxtrot » dans un club réservé aux Afro-Américains, où, selon lui, elle était dansée depuis déjà 15 ans. Intrigués, les Castles décident de l’essayer et de l’adapter à leur style.

L’occasion se présente grâce à James Reese Europe, leur chef d’orchestre, figure majeure de la scène musicale noire new-yorkaise. Entre deux morceaux rapides, Europe ralentit le tempo et joue The Memphis Blues de W. C. Handy, une marche syncopée publiée deux ans plus tôt. À cette vitesse plus lente, la musique prend une souplesse nouvelle, un balancement qui inspire immédiatement aux Castles une autre manière de danser : ils alternent pas lents et pas rapides, enlèvent les sauts et trottinements trop fatigants en les remplaçant par des glissés, donnent à la posture et au maintien une plus grande importance et accompagnent la danse d’une image mondaine (costumes bien taillés, robes fluides, orchestre raffiné).

C’est aussi à travers leur studio Castle House et leurs démonstrations dans des lieux de prestige qu’ils introduisent le foxtrot dans les milieux huppés et dans les cours de danse.

Leur première consécration à Broadway arrive avec la revue « Watch Your Step » (1914), la première comédie musicale d’Irving Berlin. Leur participation rend le spectacle inoubliable et assoit leur image de couple le plus élégant et moderne de l’Amérique.

Fin 1914, l’ascension du Foxtrot

Après 1914, le foxtrot ne fait pas simplement « un peu parler de lui » : il explose littéralement.

D’abord, la guerre n’est pas encore entrée dans sa phase la plus sombre pour les États-Unis. Les grandes villes comme New York vivent une effervescence culturelle : les théâtres tournent à plein régime, les clubs de danse sont bondés, et le ragtime règne en maître. Quand Vernon et Irene Castle adoptent le foxtrot, ils ne se contentent pas de l’exécuter : ils le transforment en un style fluide et élégant. Résultat : ce qui, quelques mois plus tôt, n’était qu’une danse de club afro-américain ou un numéro de vaudeville, devient le must absolu dans les bals mondains et les écoles de danse.

En parallèle, les orchestres commencent à enregistrer des morceaux spécifiquement conçus pour le foxtrot, au tempo calibré pour ses pas. A partir de 1915, les partitions et disques estampillés « foxtrot » se multiplient, au point que, selon les archives de l’époque, la majorité des disques populaires sortis entre la fin des années 1910 et les années 1940 sont des foxtrots. La valse et le tango restent appréciés, mais ils sont éclipsés par ce nouveau style, jugé plus moderne et plus adaptable aux rythmes syncopés du moment.

L’explosion est telle qu’en 1915-1916, la danse gagne Londres et Paris. Là, elle subit parfois des ajustements pour correspondre au goût européen : moins de trottinements, plus de glissés, un style proche de la valse lente. Mais la base reste la même, et l’appellation « foxtrot » devient universelle.

L’entrée en guerre des Etats-unis en 1917 propulse le Foxtrot

Quand les États-Unis entrent en guerre en avril 1917, la vie culturelle ne s’arrête pas, mais elle change de ton.

Le foxtrot, déjà solidement installé dans les salles de bal et les clubs urbains, prend une nouvelle fonction : celle de soupape et de distraction dans un contexte tendu.

Les grandes villes comme New York, Chicago ou Philadelphie continuent d’organiser des bals, mais les soirées mondaines se teintent d’un but patriotique. On voit apparaître des « Liberty Balls » ou « Victory Dances » dont les recettes vont au financement de la Croix-Rouge ou à l’achat d’obligations de guerre. Dans ces soirées, le foxtrot reste la vedette, car il se danse sur la majorité des chansons populaires de l’époque, qui adoptent souvent un tempo parfait pour cette danse.

Dans les camps militaires, les orchestres improvisés jouent aussi des foxtrots. Les soldats en permission se rendent dans les salles de danse locales, et beaucoup apprennent les pas grâce aux soirées organisées pour « rapprocher » civils et militaires. Certaines partitions portent même la mention « Fox Trot » juste sous le titre, pour indiquer que le morceau est dansable par tous.

Ironiquement, la guerre accélère la diffusion du foxtrot : les soldats américains emportent la danse et la musique qui l’accompagne en France et en Angleterre, où elle séduit aussi les publics européens. A la fin du conflit, le foxtrot n’est plus seulement une danse américaine — c’est une danse internationale.

LIRE LA SUITE …