Histoire et évolution du foxtrot après 1918

L’après-guerre, le foxtrot prospère

Quand la guerre prend fin et que Vernon Castle revient aux États-Unis en 1919, le contexte a changé. Irene est devenue une figure publique à part entière : elle a continué à donner des cours, à se produire dans des galas, et à entretenir l’image raffinée du foxtrot.

Le retour de Vernon est donc accueilli avec curiosité et un peu de nostalgie, les Castle avaient marqué l’avant-guerre comme le couple glamour du dancing. Mais la réalité est plus dure : Vernon a laissé derrière lui les années insouciantes de 1914-1916. Il revient marqué par la guerre, plus réservé, et avec une carrière à reconstruire.

Le foxtrot, lui, a continué de prospérer sans eux. Les grands orchestres de danse, menés par des chefs comme Paul Whiteman, le jouent partout. Des professeurs de danse enseignent leur version assouplie et mondaine du pas. Dans les salles de bal, on danse désormais sur un foxtrot plus fluide, plus glissé, adapté à la musique d’après-guerre qui s’éloigne un peu du ragtime et se rapproche du jazz naissant.

Vernon et Irene tentent de revenir sur le devant de la scène en multipliant les apparitions publiques, en reprenant des spectacles, et en s’associant à des événements mondains. Mais l’époque a changé : une nouvelle génération de danseurs et de chorégraphes occupe le terrain. Malgré tout, leur nom reste intimement lié au foxtrot, et beaucoup de danseurs continuent de présenter ce style comme « la version Castle », élégante, fluide et adaptée aux salons.

1920, l’âge d’or du Foxtrot

Dans les années 1920, le foxtrot entre dans ce qu’on pourrait appeler sa deuxième vie.

L’Amérique vit les « Années folles » : l’économie est en plein essor, la prohibition encourage une vie nocturne effervescente dans les clubs, et la musique change de visage. Le ragtime s’efface progressivement devant le jazz, plus syncopé, plus libre, plus propice à l’improvisation.

Pour survivre dans cet environnement musical, le foxtrot doit se transformer. Le tempo ralentit parfois, mais le style devient plus souple et plus inventif. Les pas, autrefois très lisses et mesurés dans la version Castle, commencent à incorporer des variations, des pivots, des petits tours inspirés des danses jazz. Les danseurs sociaux adoptent volontiers un foxtrot « de club » plus relâché, tandis que dans les grands bals, on conserve un style plus classique, lent et élégant.

Les orchestres jouent un rôle central dans cette évolution. Des chefs comme Paul Whiteman, Fletcher Henderson ou Duke Ellington adaptent leurs arrangements pour plaire aux danseurs. Un même morceau peut convenir à un slow foxtrot très chic ou à un quick foxtrot plus bondissant, selon le lieu et le public.

Dans les concours et les démonstrations mondaines, le slow foxtrot gagne ses lettres de noblesse : il devient le choix privilégié des danseurs voulant exprimer l’élégance et la maîtrise technique. Parallèlement, un dérivé plus rapide et ludique, qui sera plus tard codifié comme le quickstep, émerge dans les clubs.

L’évolution du Foxtrot en 1924

En 1924, face à l’évolution divergente des tempos, la communauté des danseurs décide de séparer officiellement le fox-trot en deux danses distinctes : d’un côté le foxtrot lent (qui conservera le nom de « Slow Fox »), et de l’autre le foxtrot rapide ou Quickstep, littéralement « pas rapide ». Le quickstep intègrera bientôt des pas de charleston et d’autres figures vives, tandis que le slow fox se concentrera sur la grâce des déplacements lents.

Cette codification est entérinée lors d’une grande conférence de maîtres à Londres en 1929 (Great Conference), qui fixe les bases des pas et de la technique pour les compétitions internationales. C’est à cette époque que les professeurs de danse anglais enrichissent et structurent définitivement le foxtrot : le fameux « feather step » (pas plume), suivi du « three step » (trois pas) qui donne l’allure chaloupée caractéristique, deviennent le pas de base du slow fox. D’autres figures comme le weave, le feather finish ou le reverse turn s’ajoutent progressivement au répertoire standard. À partir des années 1930, le slow foxtrot ainsi standardisé ne change plus fondamentalement.

1930, le Foxtrot partage la piste avec les danses swing

Dans les années 1930, la scène musicale américaine est bouleversée par l’essor du swing. Les grands orchestres de Benny Goodman, Count Basie, Chick Webb ou Tommy Dorsey remplissent les salles de danse, et leur rythme enjoué donne envie de sauter, de tourner, de se lancer dans des figures acrobatiques. C’est la naissance du Lindy Hop et, plus largement, de toute la famille des danses swing.

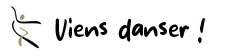

Face à cette nouvelle vague, le foxtrot ne disparaît pas… mais il doit partager la piste. Les deux danses cohabitent souvent sur la même musique : un couple peut danser un foxtrot très fluide tandis que, à quelques mètres, deux jeunes se lancent dans un lindy hop endiablé. Les musiciens eux-mêmes entretiennent cette ambiguïté : pour eux, un morceau swing « medium tempo » peut aussi servir de foxtrot, et dans les partitions, on trouve parfois l’indication « Foxtrot » comme indication de style, même si le rythme est du swing pur.

Dans les salons chics et les événements mondains, le slow fox reste roi : élégant, maîtrisé, il continue de séduire les amateurs de danse de salon classique. Mais dans les clubs, un « foxtrot rapide » commence à se détacher, incorporant des sauts et des chassés.

Le cinéma et la radio contribuent également à la diffusion du fox-trot. À Hollywood, les comédies musicales mettent souvent en scène des numéros de fox-trot sophistiqués. Le légendaire duo Fred Astaire et Ginger Rogers, dans les années 1930, exécute nombre de fox-trots à l’écran – par exemple leur célèbre danse sur « Cheek to Cheek » dans Top Hat (1935) est en réalité un slow fox-trot d’une exquise élégance. Ces performances filmées donnent au grand public des modèles de style et alimentent la popularité du fox-trot partout où le cinéma américain est projeté.

Le Foxtrot survit au rock’n’roll !

Au début des années 1950, le rock’n’roll débarque aux États-Unis, puis envahit le monde. Les maisons de disques, un peu perdues face à cette nouvelle musique survoltée, ne savent pas encore à quel public elle va plaire… ni à quelle danse l’associer sur les étiquettes des 45 tours et 78 tours.

Ne sachant pas trop quoi mettre, plusieurs labels, dont Decca Records, choisissent par facilité de classer leurs nouveaux morceaux de rock’n’roll… en « foxtrot ».

Le cas le plus célèbre est celui de « Rock Around the Clock » de Bill Haley and His Comets (1954). Sur certaines éditions, on lit bien : Foxtrot. L’idée, c’était probablement de rassurer le public adulte et les amateurs de danse de salon, en présentant cette musique comme compatible avec ce qu’ils connaissaient déjà.

Le plus ironique dans l’histoire, c’est que ça a marché dans une certaine mesure : dans les dancings et clubs où on ne pratiquait pas encore le jive ou le rock acrobatique, certains couples… dansaient le foxtrot sur du Bill Haley ! Et comme le foxtrot est une danse adaptable à plein de tempos et styles musicaux, il a survécu sans problème à l’arrivée du rock’n’roll, là où d’autres danses de l’ère big band ont disparu.

Le rock’n’roll n’a donc pas remplacé le foxtrot du jour au lendemain, il l’a même indirectement prolongé, grâce à ce drôle de coup de pouce marketing des maisons de disques.

Les années 60, le déclin du foxtrot

Le foxtrot a commencé à décliner à partir du milieu des années 1960, mais le processus avait déjà été amorcé quelques années plus tôt. À la fin des années 1950, le rock’n’roll puis le twist et toutes ces nouvelles danses où l’on bouge seul avaient déjà commencé à grignoter son territoire. Pourtant, il résistait bien, notamment dans les bals, les dancings élégants et auprès d’un public adulte qui continuait à apprécier sa fluidité et son élégance.

Ce qui a vraiment accéléré son recul, c’est l’explosion de la pop et du rock britannique au milieu des années 60, suivie de la montée de la soul et des styles dansants plus libres comme le jerk. Les jeunes générations ne voulaient plus danser en couple de façon codifiée ; elles préféraient se déchaîner individuellement sur des rythmes plus électriques. Dans ce nouveau paysage musical et social, le foxtrot commença à paraître daté, un vestige d’un autre temps.

Mais le foxtrot ne disparait pas pour autant. Dans les années 70, il survit dans les compétitions de danse sportive, dans les écoles où l’on continue à l’enseigner comme une base incontournable, et dans quelques bals traditionnels. Mais il n’est plus la danse « tendance » qu’il avait été pendant des décennies. Sa longévité par rapport à d’autres danses de son époque tient à son incroyable adaptabilité : il avait su se plier aux tempos du jazz, du swing, du big band et même du rock’n’roll, mais il ne put rivaliser avec l’ampleur du changement culturel des sixties.

Le Foxtrot aujourd’hui

Le Foxtrot aujourd’hui

Plus d’un siècle après sa création, le fox-trot est toujours bien vivant. Il demeure l’une des danses incontournables des programmes de danse de salon et de la danse sportive internationale. En effet, le slow fox est aujourd’hui l’une des cinq danses standards des compétitions internationales de ballroom, aux côtés de la valse lente, du tango, de la valse viennoise et du quickstep.

Les couples de danse sportive qui s’y consacrent doivent maîtriser un haut niveau de technique : le slow foxtrot est réputé être l’une des danses les plus difficiles à exécuter parfaitement, du fait de ses déplacements continus et de l’exigence de contrôle du corps. On considère souvent que le foxtrot incarne la grâce du ballroom et qu’il révèle le vrai niveau d’un danseur. Lors des championnats, exceller en slow foxtrot requiert des années d’entraînement pour obtenir la fluidité et l’harmonie parfaites dans le couple.

En parallèle, le fox-trot continue d’être pratiqué dans un cadre social et récréatif. De nombreuses écoles de danse enseignent la version américaine du foxtrot, distincte du style international. Le American Style Foxtrot autorise des figures en position ouverte, des variations côte-à-côte et des séparations des partenaires, à l’image des chorégraphies de Fred Astaire et Ginger Rogers. Ce style, plus libre, est prisé dans les spectacles et convient bien aux pistes de danse moins formelles. Il existe également ce qu’on appelle le « social foxtrot » (ou rhythm foxtrot), une forme simplifiée du fox-trot enseignée aux débutants et utilisée lors des soirées dansantes bondées. Cette version privilégie des pas de base faciles (souvent empruntés au quickstep mais exécutés plus lentement) afin de permettre aux couples de danser sur un espace réduit sans trop de collisions.

Au XXIème siècle, si le fox-trot n’est plus la danse populaire dominante qu’il fut pendant l’entre-deux-guerres, il conserve un héritage solide. Partout dans le monde, des communautés de danseurs de salon entretiennent la tradition du fox-trot lors de leurs pratiques hebdomadaires ou événements vintage. Les compétitions de danse sportive, des championnats nationaux jusqu’au Blackpool Dance Festival, continuent de célébrer cette danse qui marie technicité et élégance. Enfin, à travers la musique, l’ombre du fox-trot plane toujours : de nombreux standards de jazz ou de comédies musicales restent identifiés à ce rythme, et il n’est pas rare que des orchestres actuels jouent quelques fox-trots lors de soirées rétro ou de concerts swing. En somme, le fox-trot a traversé les époques et s’est adapté, passant du statut de phénomène de mode en 1914 à celui de classique intemporel des danses de société.