Origines et histoire du mambo

L’histoire du mambo est passionnante et pleine de voyages. Pour comprendre les origines du mambo, il faut remonter à une époque où différentes cultures se sont rencontrées, notamment à Cuba. Mais d’où vient le mambo exactement ? Ce style unique est né d’un mélange entre rythmes africains, traditions européennes et influences caribéennes. La naissance du mambo marque un tournant dans la musique et la danse du XXème siècle. Au fil des années, l’évolution du mambo l’a transformé en un phénomène mondial, traversant les frontières et inspirant de nombreux styles de danse et de musique.

Les racines culturelles et musicales du mambo

Le mambo est un style de musique et de danse né d’un mélange de différentes cultures. Ses racines viennent principalement de trois grandes influences : européenne, africaine et haïtienne.

Tout commence au 18e siècle, quand des colons français fuyant la révolution haïtienne arrivent à Cuba avec leurs esclaves. Ils y apportent une danse européenne appelée contradanza, très populaire à l’époque. Cette danse va peu à peu se mélanger avec les traditions musicales locales pour donner naissance à un nouveau genre cubain : le danzón, qui deviendra une étape importante vers le mambo.

Le danzón avait une structure assez organisée, avec des parties où chaque instrument jouait un petit solo, comme le violon, la flûte ou la clarinette. Même si sa musique restait proche de la tradition européenne (mélodies, harmonies), elle était souvent jouée par des musiciens noirs. Ces derniers ont apporté un nouveau rythme plus libre, plus dansant, influencé par la musique africaine. Ce « swing » africain et les parties improvisées des musiciens sont des éléments que le mambo reprendra plus tard.

Le mot mambo lui-même vient d’une langue africaine. C’était à l’origine le nom d’un tambour sacré et cela voulait dire « conversation avec les dieux ». Ce mot a ensuite été utilisé à Cuba pour désigner une partie très rythmée du danzón, avant de devenir le nom d’un genre musical à part entière.

Une autre influence africaine importante vient du son cubano, un style de musique qui mélange la rumba (d’origine africaine) avec des éléments espagnols. Le son a deux parties principales : la première appelée tema présente la chanson et la seconde montuno est une sorte de dialogue improvisé entre le chanteur et les musiciens.

Le son utilise un rythme particulier appelé la clave, qui est la base de beaucoup de musiques cubaines. Il introduit aussi des percussions typiques comme les congas (ou tumbadoras), notamment grâce au musicien Antonio Rodriguez. Il a été l’un des premiers à organiser les percussions dans un groupe de manière précise, donnant à chaque instrument un rôle spécifique.

Le mambo est ainsi le résultat d’un long mélange de cultures et de styles. Il a hérité de la mélodie et de l’organisation des musiques européennes, des rythmes puissants et des tambours venus d’Afrique, et de la richesse culturelle des Caraïbes, en particulier de Cuba et d’Haïti. Ce mélange a donné une musique joyeuse, rythmée et pleine d’énergie, qui a ensuite conquis le monde entier.

Emergence du mambo et ses caractéristiques stylistiques.

Même si le mot mambo existait déjà depuis longtemps, il n’a commencé à désigner un style de musique qu’à la fin des années 1930.

Tout a commencé avec Antonio Arcano, un flûtiste cubain très populaire à l’époque. Il jouait dans un groupe de musique appelé un orchestre de danzón, un style de danse très apprécié à Cuba. Lors d’un concert, le violoncelliste du groupe, Orestes Lopez, a eu une idée originale : il a ajouté une longue partie répétitive et rythmée à la fin d’un morceau de danzón. Cette partie faisait penser à une improvisation typique du son cubain, un autre style très rythmé.

Il a appelé ce mélange de danzón et de son… mambo.

A partir de là, le mot a commencé à être utilisé pour désigner ce nouveau style musical. Dans les concerts, Arcano disait souvent à ses musiciens avant un solo : « Mil veces mambo ! » (ce qui veut dire « Mille fois mambo ! »), pour mettre l’ambiance.

Le mambo est vite devenu un genre à part entière, mais il est difficile à décrire précisément, car il existe sous différentes formes : Instrumental (sans paroles) ou chanté, très rapide pour danser ou parfois plus lent, et joué par un grand orchestre (big band) ou un petit groupe (combo).

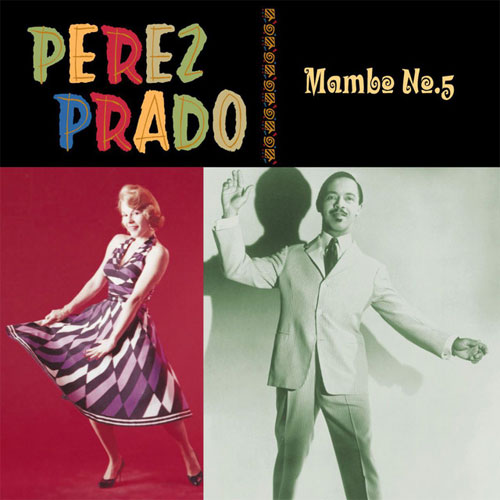

Ce style est devenu encore plus célèbre grâce à Pérez Prado, un musicien et chef d’orchestre cubain. C’est lui qui a vraiment fait connaître le mambo dans le monde entier, notamment au Mexique et aux États-Unis, dans les années 1940-50.

Prado a arrangé ses morceaux pour qu’ils soient très dynamiques et énergiques. Il utilisait beaucoup de cuivres (comme les trompettes, les trombones et les saxophones), joués de façon puissante, avec des rythmes entraînants. Ses concerts étaient de vrais spectacles : il sautait, dansait, criait, et il se faisait appeler « Le Roi du Mambo ». Son style a conquis le public partout où il jouait.

Le Mambo face aux tensions politiques de Cuba

Dans les années 1930, Cuba vit une période d’instabilité politique. Après la chute du dictateur Gerardo Machado en 1933, le pays traverse une succession de gouvernements éphémères, de coups d’État et de réformes sociales inabouties.

Officiellement supprimées et même interdites à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les pratiques musicales afro-cubaines ne pouvaient pas être appréciées ouvertement. Toute performance publique de musique afro-cubaine au mauvais endroit et au mauvais moment entraînerait un conflit avec la loi. Finalement, l’interdiction des ensembles de tambours traditionnels de carnaval a été levée en 1938, et la vie musicale à Cuba a reçu un nouvel élan et a pu se développer plus librement. La musique afro-cubaine n’était plus considérée comme inappropriée ou illégale, et les tensions politiques à son sujet se sont relâchées.

Dans les années 1940, la montée en puissance de Fulgencio Batista transforme radicalement la scène musicale. D’un côté, il y a une certaine modernisation du pays, et la Havane devient un lieu de plaisir et de tourisme pour les Américains : casinos, cabarets, musique, danse. Le Mambo s’épanouit dans ce climat festif, parfois décadent, mais toujours surveillé. De l’autre côté, cette période est marquée par la répression politique, la corruption et les inégalités sociales. Les musiciens, souvent pauvres, afro-cubains, doivent naviguer dans un espace où la visibilité culturelle n’est pas forcément synonyme de liberté ou de reconnaissance.

C’est dans ce contexte que Pérez Prado, par exemple, quitte Cuba pour le Mexique en 1947, puis les États-Unis. On dit que ses arrangements « trop modernes » n’étaient pas bien reçus dans son pays d’origine. Ce rejet artistique peut aussi être lu comme un reflet d’un pays conservateur sur le plan culturel, coincé entre ouverture commerciale et rigidité sociale, où l’innovation afro-cubaine n’était pas toujours valorisée. C’est hors de Cuba, au Mexique d’abord, puis à New York, que le Mambo connaît son explosion, un phénomène d’exil artistique qui révèle les tensions internes de l’île.

À cela s’ajoute la forte emprise américaine sur l’économie et la culture cubaine à l’époque, ce qui crée un paradoxe : la musique cubaine devient un produit d’exportation très prisé, mais son succès profite souvent davantage aux industries étrangères qu’aux artistes locaux. En ce sens, le Mambo est aussi le témoin d’un rapport de domination néocolonial, où les rythmes venus du peuple sont récupérés, commercialisés et parfois déformés à des fins étrangères aux réalités sociales de leur terre d’origine.

Des années plus tard, la révolution cubaine en 1959 va également changer le paysage musical du tout au tout. Le gouvernement castriste met en avant une musique « nationale », tournée vers les valeurs révolutionnaires et la culture populaire. Le Mambo, associé à l’ancien régime, à l’industrie capitaliste et à la frivolité des clubs, est en partie mis à l’écart ou transformé. Certains musiciens s’exilent, d’autres s’adaptent. Mais la vague du Mambo, elle, a déjà pris le large…

La Mambomania de 1950

La Mambomania de 1950

Au début des années 1950, le mambo devient un véritable phénomène. Cette folie autour de cette musique s’appelle la Mambomania, et elle commence grâce à un homme : Pérez Prado. Ce musicien cubain, à la fois chef d’orchestre et compositeur, a joué un rôle central dans la diffusion du mambo en dehors de Cuba.

En 1947, il quitte son pays natal. À l’époque, les autorités musicales cubaines n’apprécient pas vraiment ses idées : elles trouvent qu’il mélange un peu trop le jazz américain avec la musique traditionnelle cubaine. Il s’installe alors au Mexique, où il trouve un public plus ouvert. C’est là qu’il enregistre en 1949 un morceau devenu célèbre dans le monde entier : « Mambo No. 5 ». Cette chanson connaît un immense succès et marque le début d’une vague d’enthousiasme pour le mambo, qui se répand rapidement dans toute l’Amérique du Nord, en particulier à New York.

Pérez Prado a un style unique. Sa musique est pleine d’énergie, avec des cuivres puissants et des rythmes très entraînants. Mais il ne s’arrête pas là : sur scène, il est un véritable showman. Il bouge beaucoup, danse, crie, saute, et se proclame « Le Roi du Mambo ». Ce côté spectaculaire plaît énormément au public, surtout aux États-Unis, où ses concerts attirent des foules impressionnées par son charisme et son sens du rythme.

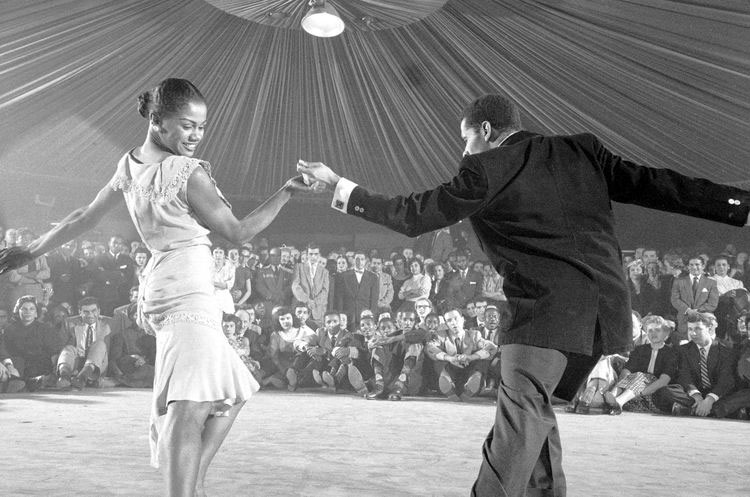

A New York, un lieu devient rapidement le cœur battant de cette folie : le Palladium Ballroom. Cette salle de danse est considérée comme le temple du mambo. Des musiciens célèbres comme Tito Puente, Tito Rodriguez et Machito y jouent régulièrement. Le Palladium devient un espace unique où des gens de tous horizons – noirs, blancs, latinos, juifs – viennent danser ensemble. Dans une Amérique encore marquée par la ségrégation, le mambo devient un lieu de rencontre et de mélange culturel, brisant les barrières sociales et raciales.

Si le style de Pérez Prado séduit un large public, notamment les Américains blancs, certains amateurs de musique latino préfèrent des versions plus « authentiques » du mambo. Des artistes comme Tito Puente ou le chanteur cubain Benny Moré sont alors perçus comme plus fidèles aux racines afro-cubaines du genre. Malgré cela, Prado reste la figure la plus connue et la plus influente du mambo au niveau mondial. En 1955, il enregistre « Cherry Pink and Apple Blossom White », un autre énorme succès qui confirme sa place de star internationale.

Le mambo dépasse alors le simple cadre de la musique. Il envahit la culture populaire : des émissions de télévision, des films, des radios diffusent des morceaux de mambo, et partout aux États-Unis, on ouvre des clubs de danse consacrés à ce genre. On voit apparaître des lieux comme « Mambo City » à Chicago, « Mambo Club » à New York ou « El Mambo » à Miami. La musique devient une mode nationale, au point que certaines maisons de disques se spécialisent uniquement dans les albums de mambo, tant la demande est forte.

Mais ce qui rend cette période encore plus intéressante, c’est que le mambo continue d’évoluer. Il commence à se mélanger avec d’autres styles, comme le rock ou le rhythm and blues. Ce nouveau mélange donne naissance à des genres hybrides comme le mambo-rock, avec des artistes comme Earl Bostic, qui enregistre « Mambolina » en 1954. Le mambo inspire aussi de grands musiciens de jazz, comme Dizzy Gillespie et Charlie Parker, qui inventent des sons nouveaux en combinant les rythmes cubains avec l’improvisation du jazz.

Finalement, la Mambomania n’est pas qu’un simple engouement passager. C’est un moment où la musique latine, et surtout le mambo, joue un rôle important dans l’histoire culturelle et sociale des États-Unis. A travers la danse, les concerts et la fête, le mambo permet à des communautés différentes de se rencontrer, de partager et de s’unir autour d’une même passion.

Le Palladium Ballroom : berceau de la danse Mambo

Le Palladium Ballroom, situé au coin de Broadway et de la 53e rue à New York, a été bien plus qu’une simple salle de danse : il a été l’épicentre culturel, social et symbolique de l’âge d’or du Mambo dans les années 1940 et 1950. Ce lieu mythique a joué un rôle fondamental dans la naissance et la diffusion de la danse Mambo telle qu’on la connaît aujourd’hui.

A l’origine, le Palladium était une salle de bal traditionnelle, mais à partir de 1948, il change radicalement de visage en accueillant les orchestres de Tito Puente, Machito et Tito Rodríguez. Ces formations puissantes, inspirées des big bands américains et nourries de rythmes afro-cubains, attiraient un public large, passionné, souvent jeune, avide de nouveauté et de mouvement. Rapidement, le Palladium devient un laboratoire du Mambo.

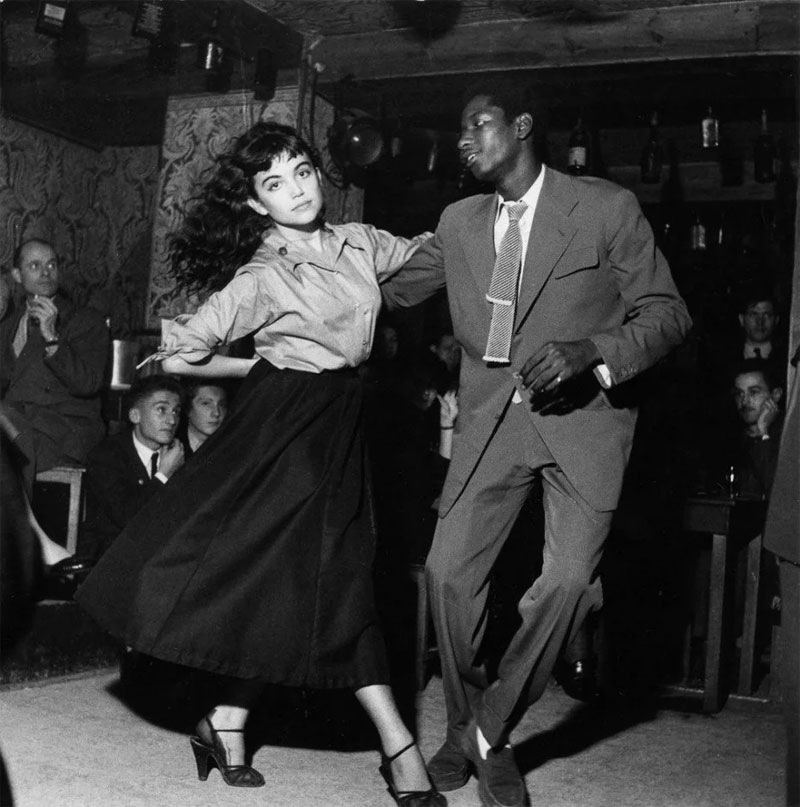

Ce qui faisait la magie du Palladium, c’était la piste de danse. C’est là que le Mambo a pris corps, littéralement. Il n’existait pas encore de « pas officiels » ou de règles strictes. Les danseurs improvisaient en réponse directe à la musique, dans un dialogue constant avec les percussions, les cuivres, les solos. Certains étaient issus du jazz, d’autres du swing, de la rumba ou du lindy hop. Tous observaient, s’inspiraient, se défiaient. Des compétitions hebdomadaires mettaient en scène les meilleurs danseurs de la ville (Latinos, Afro-Américains, Italiens, Juifs, jeunes gens des quartiers populaires) dans une ambiance électrique, où la virtuosité comptait autant que le style.

C’est au Palladium que se développe ce qu’on appellera plus tard le style « Mambo on 2 », popularisé notamment par Eddie Torres. Ce style repose sur l’accentuation du deuxième temps dans le pas de base, ce qui crée un effet de glissement fluide, élégant, presque jazzy. Il reflète en réalité la manière dont les danseurs ressentaient le groove de l’orchestre, une forme de réponse intuitive aux rythmes syncopés.

Le Mambo, une danse qui rapproche les peuples

Le mambo est devenu très populaire et a eu un grand impact sur la façon dont les gens de différentes origines se mélangeaient à l’époque. À New York, la salle de danse du Palladium rassemblait des personnes de toutes les races, qui dansaient ensemble dans la joie. Cela montrait que la danse pouvait aider à rapprocher les gens, peu importe leur origine, une idée déjà présente dans l’un des styles à l’origine du mambo : le son.

Quand les cultures afro-cubaine et blanche ont commencé à se mélanger dans la musique du son, les différences sociales et raciales sont devenues moins importantes. Les gens se sont mis à travailler ensemble autour de la musique. Le son plaisait à la fois aux blancs et aux noirs, ce qui les poussait à se respecter et à coopérer, surtout sur les pistes de danse, et cela influençait aussi leurs relations en dehors de la musique.

Dans cette période marquée par la ségrégation raciale et les peurs morales autour du rythme et du corps, notamment autour du rhythm and blues accusé de corrompre la jeunesse, le Mambo joue un rôle ambivalent. D’un côté, il est promu par les industries culturelles comme une version « exotique », mais plus acceptable, plus « commercialisable » que le R&B noir américain. De l’autre, il est perçu comme trop suggestif, trop sensuel par certains critiques et institutions.

Le succès du Mambo repose donc sur une tension permanente entre intégration et différence. Il devient un espace d’expression pour des musiciens issus de la diaspora afro-caribéenne, souvent marginalisés, mais il leur offre aussi une reconnaissance nouvelle dans l’industrie musicale américaine. C’est aussi une forme de revanche symbolique : ces artistes imposent leur esthétique dans un pays où les logiques raciales sont profondément ancrées. Les collaborations avec des figures du jazz comme Dizzy Gillespie ou Charlie Parker montrent que la musique est ici un langage commun, capable de dépasser certaines barrières, au moins dans l’espace artistique.

Le Mambo transforme les goûts du public américain. Il attire les foules, fait danser des communautés différentes sur un même rythme, et inscrit dans le corps une mémoire collective marquée par le plaisir, l’excitation, mais aussi la surprise de la rencontre interculturelle. La culture populaire devient alors un terrain où se rejouent, souvent de façon détournée, les enjeux raciaux et sociaux plus larges. Le Mambo, dans sa version américaine, n’efface pas les tensions, mais il ouvre un espace où la différence ne se vit plus uniquement comme une séparation, mais comme une énergie créative, un mouvement commun mais profondément révélateur des mutations de l’Amérique urbaine de l’après-guerre.

Le déclin du mambo

Le mambo a connu un essor fulgurant dans les années 1940 et 1950, mais progressivement, à partir de la fin des années 1950, il a commencé à perdre de sa popularité. Plusieurs facteurs ont contribué à ce déclin, qui a vu le mambo cédé la place à d’autres genres musicaux qui en étaient issus. Un des facteurs majeurs du déclin du mambo a été la compétition croissante de nouveaux styles de danse et de musique qui captivaient de plus en plus le public.

Tout d’abord, l’émergence du cha-cha-cha dans les années 1950 a offert une alternative plus accessible et plus facile à danser. Développé par le musicien cubain Enrique Jorrín, le cha-cha-cha était une version plus lente et moins complexe du mambo, ce qui le rendait plus attrayant pour les danseurs moins expérimentés. Avec sa simplicité et son rythme plus modéré, le cha-cha-cha est rapidement devenu le choix préféré de nombreux danseurs et a pris une place prépondérante dans les clubs de danse et sur les pistes de danse à travers les États-Unis et ailleurs. Ce genre plus facile à maîtriser a attiré un public plus large et a progressivement supplanté le mambo.

Ensuite, dans les années 1960 et 1970, la salsa a émergé comme le successeur direct du mambo, absorbant des éléments du mambo tout en incorporant d’autres influences, notamment du jazz, du funk et du R&B. La salsa, qui est devenue le genre dominant de la musique latine en Amérique du Nord, a continué d’évoluer à partir du mambo, mais avec des rythmes plus modernes, des structures musicales plus complexes et une instrumentation plus variée. La salsa a non seulement remplacé le mambo sur les pistes de danse, mais elle a également permis aux musiciens latins de s’exprimer plus librement, en combinant des éléments de musique cubaine, portoricaine, et afro-américaine dans une forme encore plus fusionnée.

Fin du XXème siècle, un regain d’intérêt pour le mambo

Le mambo a connu un regain d’intérêt significatif particulièrement à la fin des années 1990.

L’un des moments clés de ce renouveau a été le succès international de la reprise de « Mambo No. 5 » par Lou Bega en 1999. Cette adaptation moderne d’un classique de Pérez Prado a propulsé le mambo sur le devant de la scène musicale mondiale, atteignant la première place des charts dans de nombreux pays. Ce succès a déclenché un effet domino, incitant d’autres artistes à explorer le potentiel du mambo dans un contexte musical contemporain.

Cette résurgence s’est inscrite dans un mouvement plus large de redécouverte et de réinterprétation des musiques latines classiques. Les producteurs et les artistes ont commencé à mélanger les rythmes traditionnels du mambo avec des éléments de musique électronique, de dance et de pop, créant ainsi des fusions qui ont séduit un public jeune tout en ravivant la nostalgie des générations plus âgées.

Le cinéma et la télévision ont également joué un rôle dans ce regain d’intérêt. Des films comme « Dirty Dancing : Havana Nights » (2004) ont mis en lumière la culture du mambo, tandis que des émissions de télé-réalité axées sur la danse ont souvent inclus le mambo dans leurs performances, exposant ainsi ce style à un large public.

Dans le domaine de la danse, le mambo a toujours été enseigné et pratiqué dans les écoles de danse latine, contribuant à maintenir vivant son héritage chorégraphique. Cette persistance dans l’enseignement a permis au mambo de rester présent et de toucher de nouvelles générations de danseurs, même lorsque sa popularité musicale connaissait des hauts et des bas.