Les 10 tableaux les plus célèbres sur la danse

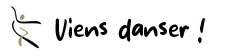

« La Danse »

« La Danse »

Henri Matisse (1909)

Museum of Modern Art, New York

« La Danse » de Matisse est une huile sur toile qui représente cinq personnages nus de couleur rouge-orangé dansant en rond sur un fond simplifié : une bande verte symbolisant la terre et une zone bleue évoquant le ciel. La composition circulaire des danseurs qui se tiennent par la main évoque un rituel primitif, une célébration de la vie et de l’énergie vitale dans sa forme la plus pure.

Le style est caractéristique du fauvisme avec une palette de couleurs réduites mais intenses, créant des contrastes saisissants entre les corps chauds des danseurs et le fond froid. Matisse simplifie radicalement les formes, abandonnant les détails anatomiques au profit d’une expression plus directe. Les contours noirs et épais soulignent le mouvement et donnent un aspect décoratif à l’ensemble.

Créée en 1909, l’œuvre reflète l’intérêt des avant-gardes pour l’art primitif et les cultures non occidentales. Commandée par le collectionneur russe Sergueï Chtchoukine, elle s’inspire des danses folkloriques russes tout en atteignant une dimension universelle. Elle marque un tournant dans l’art moderne en rompant avec la tradition académique pour privilégier une expression plus directe et émotionnelle.

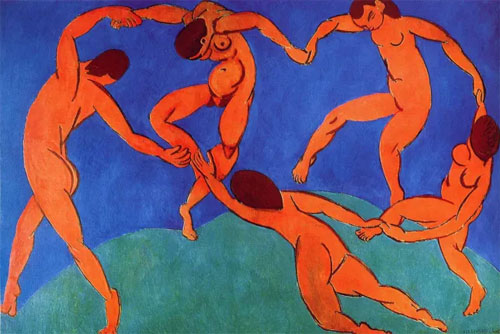

« Le Bal du Moulin de la Galette »

« Le Bal du Moulin de la Galette »

Auguste Renoir (1876)

Musée d’Orsay, Paris

« Le Bal du Moulin de la Galette » de Renoir capture l’essence de la joie de vivre parisienne dans le quartier de Montmartre. Cette huile sur toile représente un dimanche après-midi typique où la classe ouvrière et la petite bourgeoisie se mêlent pour danser, boire et socialiser dans le jardin d’un célèbre cabaret. L’atmosphère festive et décontractée reflète parfaitement les loisirs populaires de l’époque.

La technique impressionniste de Renoir se manifeste magistralement dans ce tableau. Les touches de pinceau rapides et vibrantes créent un effet de mouvement et de spontanéité. La lumière naturelle, filtrée à travers les feuilles des arbres, produit un jeu d’ombres et de taches lumineuses sur les personnages, créant ce qu’on appelle « l’effet confetti ». La palette chromatique, dominée par les bleus, les verts et les ocres, est rehaussée par les touches de blanc des robes et des chemises qui captent la lumière.

Cette œuvre s’inscrit dans le contexte de la modernisation de Paris sous le Second Empire et la IIIe République. Elle témoigne de l’émergence des loisirs populaires et de la nouvelle société urbaine. C’est aussi une période où les impressionnistes révolutionnent l’art en peignant la vie moderne et les plaisirs simples de la société contemporaine.

« La Classe de Danse »

« La Classe de Danse »

d’Edgar Degas (1874)

Musée d’Orsay, Paris

« La Classe de Danse » dépeint l’intimité d’une leçon de danse à l’Opéra de Paris, révélant le quotidien des danseuses dans leur environnement de travail. Degas nous plonge dans une scène où les ballerines, certaines en plein exercice et d’autres au repos, évoluent sous le regard attentif de leur maître de ballet. La composition asymétrique et le cadrage décentré créent une atmosphère spontanée, comme si nous surprenions un instant volé.

La technique de Degas se caractérise par des touches rapides et précises, avec une attention particulière portée aux effets de lumière naturelle qui pénètre par les grandes fenêtres. Les tons pastel dominent, notamment les blancs lumineux des tutus qui contrastent avec les ocres chaleureux du parquet et les verts tendres des murs. Cette luminosité naturelle baigne la scène d’une clarté douce qui met en valeur les silhouettes gracieuses des danseuses.

Cette œuvre s’inscrit dans le mouvement impressionniste tout en reflétant les transformations sociales du Paris haussmannien. L’Opéra, lieu emblématique de la modernité culturelle parisienne, devient sous le pinceau de Degas un espace où se mêlent art et labeur, nous rappelant que derrière la magie du spectacle se cache un travail quotidien rigoureux.

« La Danse de la Vie »

« La Danse de la Vie »

Edvard Munch (1900)

Galerie nationale d’Oslo, Oslo

« La Danse de la Vie » représente une danse symbolique sur une plage au clair de lune, illustrant le cycle de la vie et de l’amour à travers trois couples qui dansent. Au centre, un homme en noir danse avec une femme en robe rouge, symbolisant la passion amoureuse à son apogée. De part et d’autre, deux autres couples représentent le désir naissant et le déclin de l’amour, créant une allégorie puissante des différentes phases de la vie.

La technique expressionniste de Munch se manifeste par des formes simplifiées et des couleurs intenses et émotionnelles. Le ciel nocturne aux teintes bleu-vert profondes contraste dramatiquement avec la lune et son reflet argenté sur l’eau. Les silhouettes des danseurs, aux contours ondulants, semblent se fondre dans le paysage, tandis que la robe rouge éclatante de la figure centrale crée un point focal saisissant.

Cette œuvre s’inscrit dans le contexte de la fin du XIXe siècle, période marquée par l’angoisse existentielle et les questionnements sur la condition humaine. Munch, profondément influencé par les théories de Nietzsche et les bouleversements de son époque, traduit ici les tourments émotionnels et la complexité des relations humaines, thèmes récurrents dans son œuvre qui reflètent les préoccupations de la société nordique fin-de-siècle.

« Le Ballet Espagnol »

« Le Ballet Espagnol »

Édouard Manet (1862)

Phillips Collection, Washington

« Le Ballet Espagnol » capture l’essence vibrante d’une performance de flamenco, où quatre personnages se produisent sur scène dans une composition dynamique. Manet saisit un moment intense de la danse, où les danseurs et musiciens fusionnent dans un ensemble énergique, traduisant la passion et l’authenticité du flamenco. Cette œuvre témoigne de la fascination de l’époque pour l’exotisme espagnol et sa culture.

La technique de Manet se caractérise ici par des coups de pinceau rapides et expressifs, créant une atmosphère de mouvement et de spontanéité. Les contrastes marqués entre les noirs profonds des costumes et les touches de couleurs vives, notamment les rouges et les blancs, accentuent la dramatisation de la scène. La lumière, traitée de manière théâtrale, met en valeur les silhouettes des danseurs tout en laissant certaines zones dans l’ombre.

L’œuvre s’inscrit dans le contexte du Second Empire français, période marquée par un fort engouement pour la culture espagnole à Paris. Manet, influencé par un voyage en Espagne et par les maîtres espagnols comme Velázquez, traduit ici cette hispanophilie caractéristique de son époque. Ce tableau représente également une rupture avec l’académisme traditionnel par son traitement moderne et direct de la scène.

« La Danse des Paysans »

« La Danse des Paysans »

Pieter Bruegel l’Ancien (1568)

Musée d’histoire de l’art, Vienne

« La Danse des Paysans » dépeint une scène de festivité rustique où des villageois se livrent à une danse énergique et désinhibée. Au cœur de la composition, des couples tournent avec enthousiasme, leurs mouvements maladroits et spontanés traduisant une joie simple et authentique. Bruegel capture ici non seulement un moment de divertissement populaire, mais aussi une observation sociale pointue des mœurs paysannes de son époque.

La technique de Bruegel se distingue par un souci du détail remarquable et une maîtrise du mouvement. Les couleurs terreuses et chaudes dominent la toile, avec des ocres, des bruns et des verts qui ancrent la scène dans son contexte rural. La lumière naturelle baigne uniformément la scène, permettant de distinguer chaque détail des costumes et des expressions des personnages.

Cette œuvre s’inscrit dans le contexte des Pays-Bas du XVIe siècle, une période marquée par des tensions religieuses et sociales. Alors que l’Église condamnait souvent ces festivités populaires comme des manifestations de péché, Bruegel adopte un regard plus nuancé, à la fois amusé et bienveillant. Son tableau témoigne de la vie quotidienne des paysans et de leurs traditions festives, tout en reflétant les changements sociaux de son époque.

« Dancers »

« Dancers »

Fernando Botero (2001)

« Dancers » de Botero met en scène un couple de danseurs aux formes généreuses, caractéristiques de son style, évoluant dans un décor élégant. Les personnages, malgré leur corpulence, dégagent une grâce et une légèreté surprenante dans leur mouvement de danse. L’artiste célèbre ici la joie de vivre et la sensualité tout en défiant les canons traditionnels de la beauté dans la danse.

La technique distinctive de Botero se manifeste par l’exagération des volumes et des proportions, créant des figures monumentales aux formes arrondies. Les couleurs sont riches et lumineuses, avec une palette dominée par des tons chauds et profonds. La lumière, délicatement travaillée, modèle les volumes et met en valeur les textures des vêtements et la carnation des personnages. Le traitement pictural est lisse et minutieux, caractéristique du style de l’artiste.

Cette œuvre s’inscrit dans la démarche artistique globale de Botero, artiste colombien qui a développé son style unique dans les années 1960-70. Elle reflète sa vision de l’art comme célébration de la vie et sa volonté de créer un langage pictural universel tout en conservant des références à la culture latino-américaine. Le tableau participe également au dialogue contemporain sur la représentation du corps et les standards de beauté dans l’art.

« La danse au moulin rouge »

« La danse au moulin rouge »

Henri de Toulouse-Lautrec (1890)

Philadelphia Museum of Art, Philadelphie

« La Danse au Moulin Rouge » de Henri de Toulouse-Lautrec est une œuvre emblématique qui capture l’essence vibrante et dynamique de la vie nocturne parisienne à la fin du XIXe siècle. Le tableau représente une scène animée au célèbre cabaret du Moulin Rouge, où des danseuses de cancan exécutent leur performance énergique devant un public enthousiaste. Le sujet principal est la danse elle-même, symbolisant la joie de vivre et l’insouciance de l’époque.

Toulouse-Lautrec utilise une technique expressive, avec des traits rapides et des couleurs vives, pour rendre le mouvement et l’énergie de la scène. Les couleurs sont audacieuses et contrastées, avec des touches de rouge et de jaune qui attirent l’œil et créent une atmosphère festive. La lumière est utilisée de manière stratégique pour mettre en valeur les danseuses, accentuant leurs mouvements et leur dynamisme. Le style est caractéristique de l’artiste, mêlant réalisme et impressionnisme, avec une attention particulière aux détails des costumes et des expressions.

Le contexte historique et culturel de l’œuvre est celui de la Belle Époque, une période de prospérité et d’optimisme en France. Le Moulin Rouge, ouvert en 1889, était un lieu emblématique de cette époque, attirant artistes et intellectuels. Toulouse-Lautrec, lui-même habitué des lieux, a su capturer l’esprit de cette époque à travers ses œuvres, offrant un aperçu unique de la vie parisienne de la fin du XIXe siècle. L’œuvre reflète également les changements sociaux et culturels de l’époque, où les divertissements populaires comme le cabaret gagnaient en importance.

« La danseuse espagnole »

« La danseuse espagnole »

John Singer Sargent (1882)

Musée Isabella Stewart Gardner, Boston

Dans « El Jaleo » (1882), John Singer Sargent immortalise l’intensité dramatique du flamenco dans une scène vibrante et immersive. Le tableau met en avant une danseuse solitaire, capturée au sommet de son mouvement, entourée de musiciens et d’un public plongés dans l’ombre. Cette composition exalte la passion et la profondeur émotionnelle du flamenco, un art à la fois célébration et expression mélancolique. La posture dynamique de la danseuse, éclairée par une lumière théâtrale, symbolise l’énergie brute et la liberté inhérentes à cette tradition.

Techniquement, Sargent utilise des contrastes saisissants entre lumière et obscurité pour accentuer le mouvement et l’émotion. La robe blanche éclatante de la danseuse contraste avec les tons sombres des musiciens en arrière-plan. La lumière, évoquant celle des bougies, crée une ambiance intime et dramatique, tandis que les coups de pinceau fluides traduisent le rythme effréné de la danse. L’absence de vernis amplifie la texture brute de l’œuvre, renforçant son caractère vivant.

Ce tableau reflète l’engouement du XIXe siècle pour les cultures exotiques, notamment espagnoles. Sargent, influencé par ses voyages en Andalousie, capte l’essence du flamenco tout en répondant aux attentes des cercles artistiques parisiens fascinés par le romantisme et l’authenticité des traditions populaires.

« La Danse des nymphes »

« La Danse des nymphes »

Jean-Baptiste Camille Corot (1850)

Musée d’Orsay, Paris

« La Danse des nymphes » de Jean-Baptiste Camille Corot est une œuvre qui capture un moment de grâce et de légèreté, représentant des nymphes dansant dans un paysage idyllique. Le sujet principal est la danse des nymphes, symbolisant l’harmonie avec la nature et l’innocence. Ces figures mythologiques, souvent associées aux forces naturelles, incarnent ici la pureté et la joie de vivre, loin des préoccupations humaines.

Corot utilise une technique délicate, avec des coups de pinceau fluides et une palette de couleurs douces, dominée par des tons pastel. La lumière est diffuse, créant une atmosphère sereine et presque onirique. Le style de Corot, à la fois réaliste et poétique, se distingue par son attention aux détails naturels et sa capacité à saisir l’essence d’un moment fugace. Les nymphes semblent presque fondre dans le paysage, soulignant l’unité entre l’humain et la nature.

Le contexte historique et culturel de l’œuvre est celui du milieu du XIXe siècle, une période marquée par le romantisme et le réalisme en France. Corot, bien que souvent associé à l’école de Barbizon, se distingue par son approche unique, mêlant classicisme et modernité. L’œuvre reflète l’intérêt de l’époque pour les sujets mythologiques et pastoraux, offrant une échappatoire aux réalités industrielles et urbaines. « La Danse des nymphes » est ainsi une célébration de la beauté intemporelle de la nature et de la féminité, vue à travers le prisme romantique de Corot.